文以载道,词以达意 - 从“以太、正弦、函数、范畴”辨析其概念内涵

我们已经知悉,当下时代所有原创性的哲学、文学、科学杰作都是 600 年前的中国古人所创,而我们对其中许多重要的概念和思想的理解,或多或少的被误解、篡改以及歪曲了,….,基于这样的判断,我们自然就应该尝试从文言文的角度重新理解当下所有哲学和科学的术语与概念。而当我们这样做的时候,就会发现,果然这其中大有乾坤,甚至豁然开朗

接下来本博将从四个概念入手,分别尝试解读它们原本的内涵,一窥古人对概念命名的深刻内涵与瑰丽无极的思想境界

一、以太

引起我重新思考“以太”这个词的真实概念,是因为读到赵元任(1892—1982) 写于 1915 年之后的一篇文章《地果圆乎?地果动乎?》中提到一句话「红色为以太中之一种波动」(图一)。按照现在的西方历史叙事,以太早在 1887年的迈克尔逊-莫雷实验就被证伪了,这个实验比赵元任出生还早 5 年,赵元任作为一位北大四大家,民国文艺复兴式的巨擎不应该不知道这件事,何况 1915 年爱因斯坦更是发表了广义相对论了。非常明显,赵元任的这篇文章,与西方历史叙事非常冲突,它肯定乱入了历史

以太(ether),按现在西方历史叙事,是古希腊哲学家亚里士多德所设想的一种物质,为五元素之一。19世纪的物理学家,认为它是一种曾被假想的电磁波的传播介质。但是从来没有人介绍过,为什么会取名为“以太”这个词,只是说它是希腊语 Aether 的音译,那么希腊语 Aether 又是何意呢?按西方历史叙事,它是希腊神话中“太空”的拟人化神祇,代表着众神所呼吸的纯洁天堂空气,被亚里士多德指代为一种天界物质,它构成了月球所在的天球之外的天界,是神圣、永恒的物质。但是,依然没有回答,为什么会如此取名。

而如果我们换个角度,从文言文的角度来思考,“以太” 的本意,其实就是“物质所凭借的最初之物”。

“以”,在中国古文中最初的含义是「用」,《说文》「以,用也」,《小尔雅》「以,用也」;后来引申为了「凭借,仗持」的含义,比如《韩非子》「富国以农」

“太”,在中国古文中表示”最,极”的含义,比如形容宇宙鸿荒未开之际为「太初」,形容最远古的时候,刚刚出现人类的时代为「太古」,当然还有大家耳熟能详的「太极」

所以,如果我们按先秦时期对「以太」二字的理解,自然就会认为这两个字其实就直接表达了所要定义的概念本旨,即“物质所凭借的最初之物”。它根本就不是音译而来,它本身就是原文,原义 !

而如果我们再结合量子理论中所谓的弦理论和量子比特海的概念,恐怕“以太”这个概念恐怕还要再重新审视一下才对,它并非迈克尔逊-莫雷实验所能证伪的。关键在于这个「太」并非确指某个事物,它只是指出了一个方向,即世界本质是物质的,它有一个最初的凭借,这个凭借究竟是什么?并不知道。这就与古人定义的「力」的概念是一样的,它只是表明存在一种作用,阻力,引力,摩擦力,都是这种作用的代指,它们究竟是什么原因导致的,并不清楚。在不清楚最终细节的情况下,需要定义一个名词,以指出这种物质的存在,这种作用的存在。「以太」和 「力」就是这样出现的

图一:赵元任全集第14卷《地果圆乎?地果动乎?》

二、正弦

按西方的历史叙事,正弦的符号 sin 取自拉丁文sinus,词源是梵文的jiva(“弓弦”,如今多写作jya)。这个词在阿拉伯语里转写为jiba(جيب),但该词无意义,阿拉伯语又好省略元音,故只写作jb(جب)。然而在从阿拉伯文翻译到拉丁文时,jb被解释为jayb(جيب),意为“胸部”或“乳房”,而拉丁文sinus便是克雷莫纳的杰拉德由此词翻译而来。该符号最早由法国数学家阿尔贝·热拉尔(Albert Gerard)(1595 - 1632 )使用(但他只使用了正弦、余弦和正切;其余三个符号则是被欧拉(1707—1783)补足的。

简而言之,这个词最早来自印度的“弓弦”,后来传到了阿拉伯,再由阿拉伯翻译为拉丁文,最早是一个法国人使用了sin 这个符号表示正弦。看看,这其中涉及了印度,阿拉伯,古罗马,以及法国,就是没有提到中国,去中国化的印记可谓十分明显。

虽然故事编的很像,但是依然无法解释,为什么明明笔直的“弓弦”竟然能用来表示一个曲线的正弦? 这是不是太诡异了?

但是如果放在中国古代的语境中,“弦”可并不只有弓弦有,还有“月弦”。中国古人很早就把月相分为了上弦月和下弦月,如果你把整个月相的变化描绘出来,上弦月恰恰就像是正弦曲线了,而余弦则更明白无误,它是 1 与正弦的余,即 cos = 1 - sin,所以取名为「余弦」

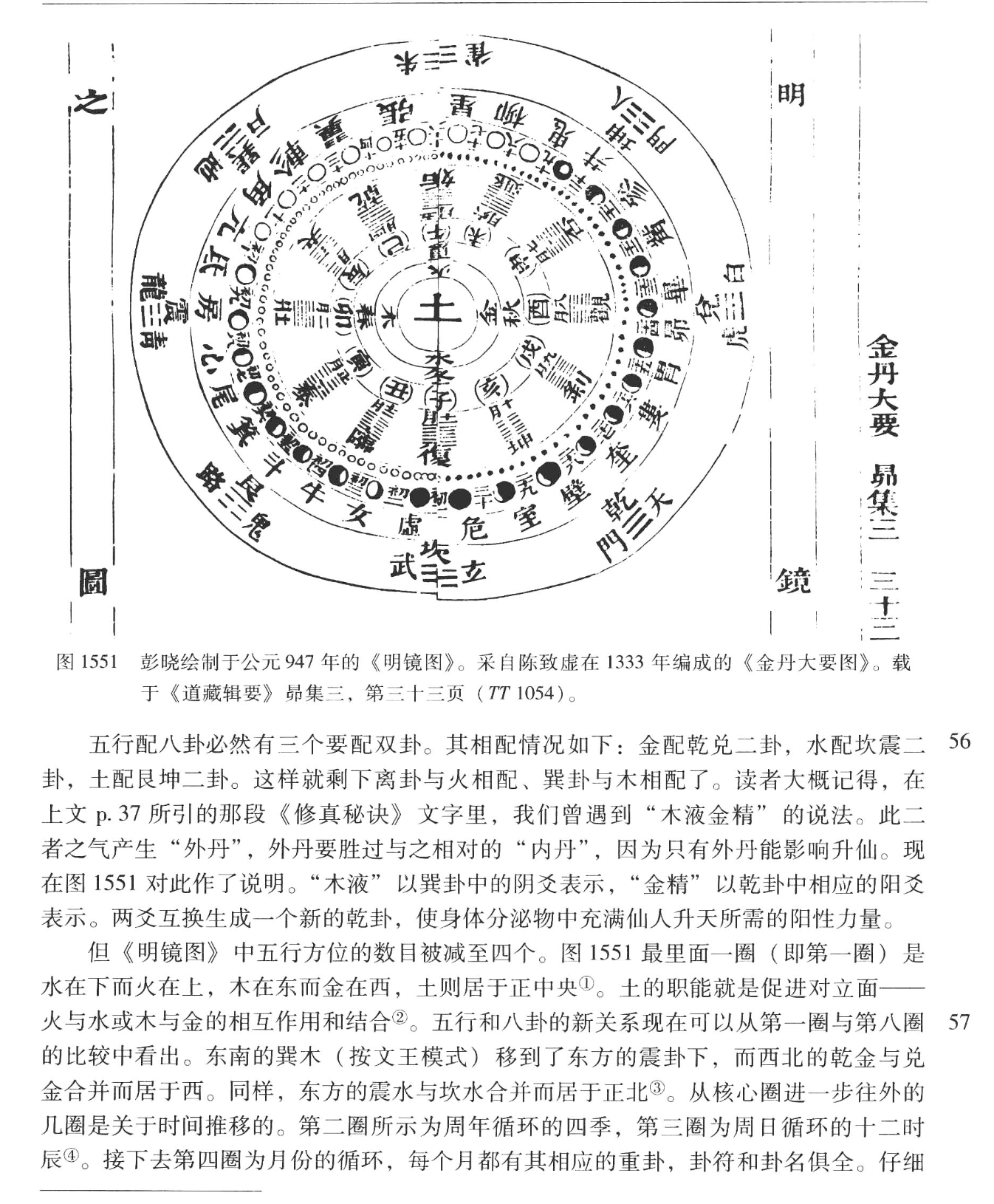

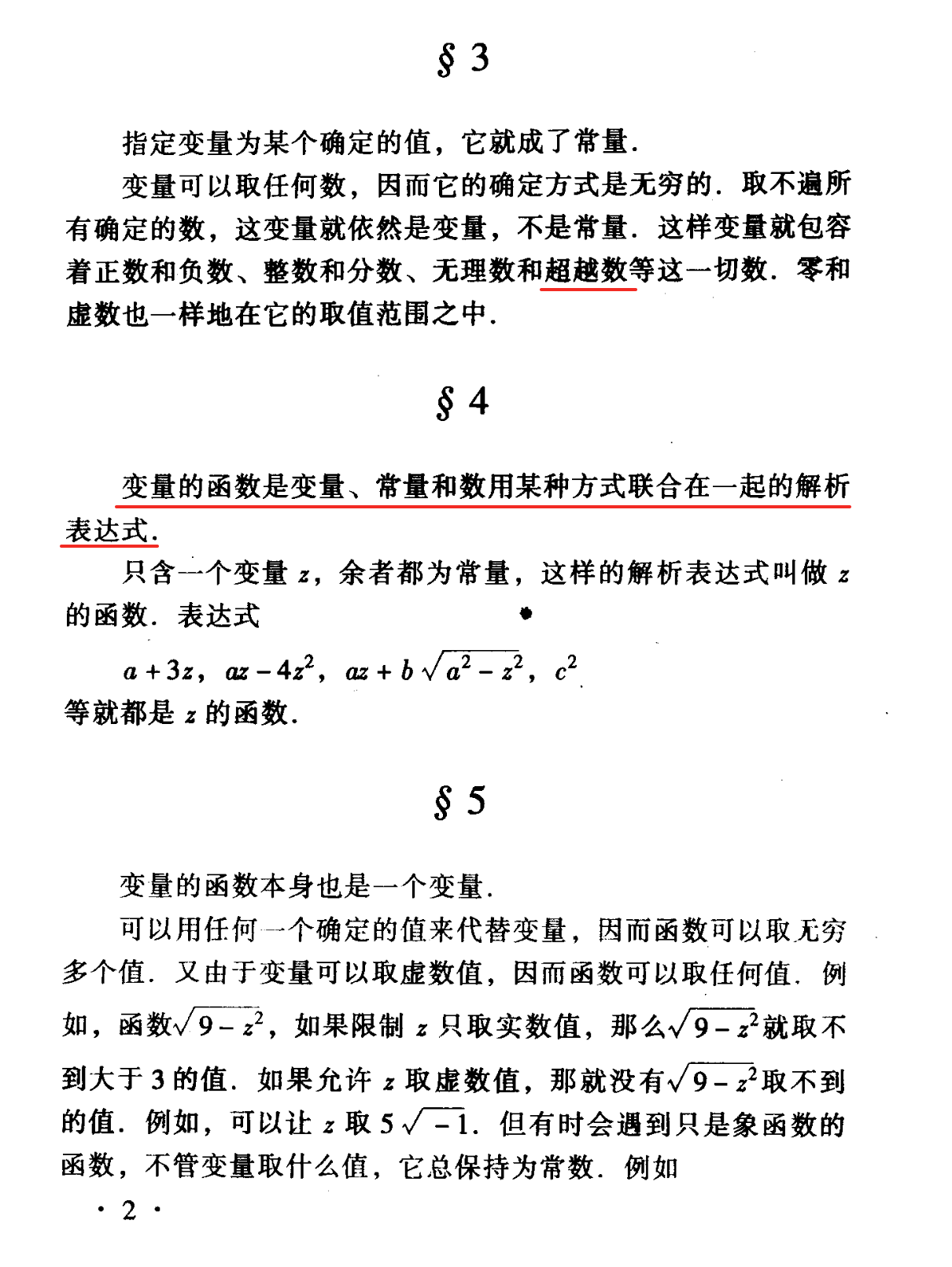

这一点,在 2011年中文版的《李约瑟中国科学技术史》 第5卷 化学及相关技术 第5分册 《炼丹术的发现和发明:内丹 》中就有提及,其中引用的是《金丹大要》的一张图,其中就有整个的月相变化(图二),并且在文中,作者还明确指出,此图「勾画出了阴阳消长的正弦曲线」「从新月起,月渐盈期称为“上弦”,望朔前的月亏期称为“下弦”」「“虎之弦气”,即出自阴中的阳,“龙之弦气”,即出自阳中的阴」「“铅汞二八两”的隐秘用法即由此而来,它是一种暗指提到过的弦月(两个八天的间隔)的说法」

由此可见,「正弦」「余弦」这两个词的概念原本就是古人定义和取名的,并非从西文而来,不然不可能中文含义更加富有形象之意,而西方历史叙事虽然颇为周折,但却无法解释其源头和内涵。

|

|

| 图二 | |

|

|

| 图三 | |

三、函数

函数,英文是 Function,德文是 Funktion, 法文是 fonction,拉丁文是 functio。按西方叙事的介绍,函数是数学描述对应关系的一种特殊集合;从集合 X 到集合 Y 的函数即是从集合 Y 的一个元素恰好分配给集合 X 的每个元素。函数这个数学名词是莱布尼兹在 1694 年开始使用的,用来描述跟曲线相关的一个量,如曲线的斜率或者曲线上的某一点。中文的“函数”一词由清朝数学家李善兰译出。其《代数学》书中解释:“凡此变量中函(包含)彼变量者,则此为彼之函数”。

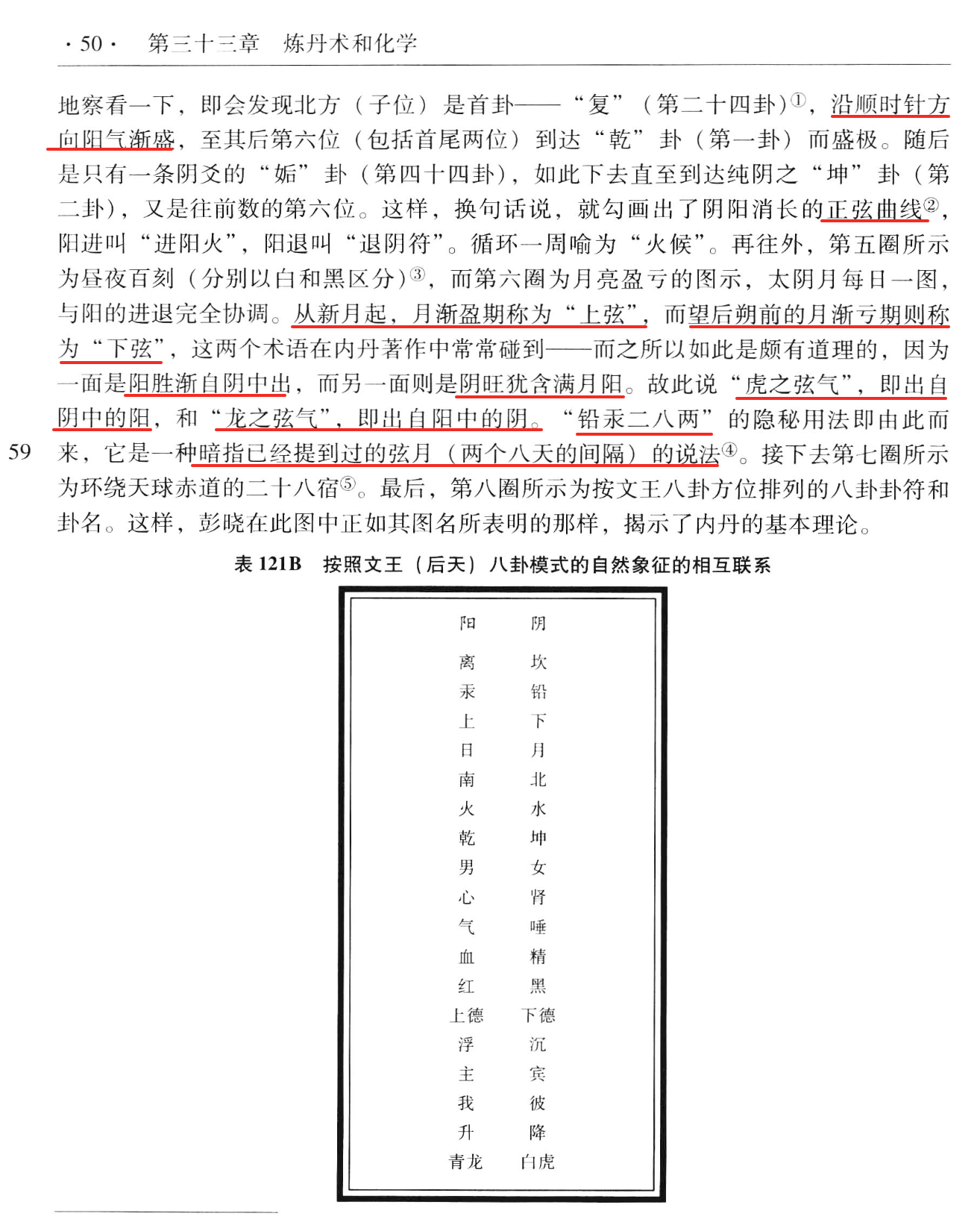

让我重新思考「函数」这个概念的,是 1997年中文版的欧拉的名著《无穷分析引论》,在这本书的第二页,作者就指出「变量的函数是变量、常量和数用某种方式联合在一起的解析表达式」「变量的函数本身也是一个变量」(图四)。这两句话非同小可,我们综合这两句话,就能明白「函数」本质就是数,只是它是一个囊括了变量、常量和数的表达式。因此取名为「函数」就非常形象了

中国古代有「宝函」,是一层层嵌套的盒子作为一个整体,也有「信函」,是将信物、信件等等放在一个纸函之中,作为一个整体。那么「函数」,其本义就是将变量、常量、数,通过一个解析表达式函为一体的数。只是这个数可以是单一的数字,也可以是一个集合,如果将函数的表达式作为一种映射关系,它就可以用来描述从集合 A 到集合 B 的关系;再进一步,如果继续考察这种映射关系,就会找到许多具有同样性质的表达式,这些表达式就称为群

所以,抽象代数中,就主要以集合和函数为基础讨论了,而这原本就源自「函数」本源的概念,即它本质是一个数,同时又是一个囊括了变量、常量和数的表达式。它具备双重意义,是一个桥梁,而这个桥梁本身就存在许多相似、相同、等价等多种形态。

图四

四、范畴

在《康德:被西方低估的现代科学奠基人》一文中,我们已经介绍过两段 康德著作的文言文片段:

康德,德國唯心宗名儒也。關乎道德,亦具察見。嘗曰:身不由己,惡之至也。《純粹理性批判》云,外物,具所見而已。人心,所以明所見者也。心置外物於空間、時間,或曰範疇,予人以綜合先驗之感。範疇既使人成見,故為主觀。外物若非範疇之增減,於我為無有。譬若配目鏡,鏡片色藍,則萬物皆藍,鏡片色紅,則萬物皆紅。鏡片,範疇也。萬物,外物也。

《道德形而上學原理》云,世有假言令式、範疇令式。假言令式者,有的放矢。範疇令式,以行為的。不以為矢。又云,履義非有德,為德由己也。若夫商販不售偽,警察捕盜賊,皆義務也,非有德也。有德者,從範疇令式,行善而無的。復謂平生所行,當思可為萬世法否。推及眾人而不可,則絕之。譬若借貸,一人之借貸,無礙。若天下莫不借貸,則無金可貸矣。是以不行。

范畴,是近些年才开始热起来的一个抽象数学中的学问,被称为范畴学 Category,按西文的意思就是“类别”,但是,我们仅从这两段就可明显看出,范畴绝对不是类别,而是一种定式,一种成见,一种模式计算。按康德的说法,人的主观便来自于范畴。康德还专门举了一个例子,「譬若配目鏡,鏡片色藍,則萬物皆藍,鏡片色紅,則萬物皆紅。鏡片,範疇也。萬物,外物也」有色眼镜的镜片,是一种「范畴」,这里决然不能把范畴当作是一种类别。中国古文一字一义,「范」是规范、模范、范例,「畴」则有天文历算、数算的含义,比如《畴人传》中记录的数百人就都是中国清代及以前各代精通天文历算和数算的人。所以,范畴,应该就是模式计算。

综上,我们仅从四则概念名词入手,就能发现,如果我们从文言文的角度去理解高等物理和高等数学的这些高深的概念,反而更能理解其本义,有助于更好的理解和掌握这些概念,为研究科学带来更深遂的洞察。中国古人所说的「文以载道、词以达意」,诚不欺我。