康德:被西方低估的现代科学奠基人

康德,是被西方推崇为极为重要的一位哲学家,被称为继古希腊苏格拉底、柏拉图、亚里士多德之后最有影响力的哲学家之一,研究他的著作的学者、书籍和论文多如牛毛,但是近代没有一人能够解释清楚康德的哲学究竟为何如此重要,为什么他会是仅次于苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的哲学家?

康德,其实是一位科学认知论的哲学家,是开辟了现代科学哲学的宗师。从他开始,才进入了真正意义上的现代科学时代,他是现代科学绝对关键的奠基人。他为科学,尤其是纯数学和理论物理学的迅猛发展奠定了基础,扫平了道路。正是他的工作,使得纯数学成为一门单独的学科,其中的数论、集合论、逻辑学、超越数、理想数、抽象数学、范畴学、图论、拓扑学、泛函分析等等、以及包括物理学领域的理论物理、生物学领域的形态学,均产生了井喷式的增长。以上这些名词,甚至系统论、控制论、视觉心理学的原始概念,都可以在 1931 年胡仁源所谓翻译版的《纯粹理性的批判》中找到。而且非常显然,后世的数学家、物理学家、生物学家、视觉心理学等科学家们是为了纪念他而命名这些新理论的,因为名字保持的一模一样。

我们先看几段本博偶然在 Wiki百科发现的康德著作的文言文内容,原文摘录如下:

康德,德國唯心宗名儒也。關乎道德,亦具察見。嘗曰:身不由己,惡之至也。《純粹理性批判》云,外物,具所見而已。人心,所以明所見者也。心置外物於空間、時間,或曰範疇,予人以綜合先驗之感。範疇既使人成見,故為主觀。外物若非範疇之增減,於我為無有。譬若配目鏡,鏡片色藍,則萬物皆藍,鏡片色紅,則萬物皆紅。鏡片,範疇也。萬物,外物也。

《道德形而上學原理》云,世有假言令式、範疇令式。假言令式者,有的放矢。範疇令式,以行為的。不以為矢。又云,履義非有德,為德由己也。若夫商販不售偽,警察捕盜賊,皆義務也,非有德也。有德者,從範疇令式,行善而無的。復謂平生所行,當思可為萬世法否。推及眾人而不可,則絕之。譬若借貸,一人之借貸,無礙。若天下莫不借貸,則無金可貸矣。是以不行。

这两段中有几个要点:

- 康德,是唯心宗名儒。使用唯心宗这样称谓的,仅有中国的汉传佛学,比如有华严宗、天台宗、禅宗、净土宗、唯识宗、法相宗、三论宗、涅槃宗等等,除此之外,没有其他的宗教和学派会有这样的称呼。所以,康德非常可能是汉传佛学的某个流派,重在心学研究,而按我们所考察中国古代历史的经验判断,如《中华文明本源与马克思主义》一文中的概述。此唯心宗,应该会与唯识宗近似,都是研究心理认知过程的

- 「外物,具所見而已。人心,所以明所見者也」,从此句也可见,此处的人心,就是心理认知,即人是可以通过认知来明察所见的外物本质及规律的。明,是明德,明明德的意思,可参加本博《「知天命、明明德、立愿景」- 解锁智慧之钥》一文

- 「心置外物於空間、時間,或曰範疇,予人以綜合先驗之感。範疇既使人成見,故為主觀」此句引出了一个非常重要的概念「范畴」。范畴,按现在近代的解释,是类别的意思,但是,我们从这一段明显可以看出,范畴绝对不是类别,而是一种定式,一种成见,一种模式计算。按康德的说法,人的主观便来自于范畴。康德还专门举了一个例子,「譬若配目鏡,鏡片色藍,則萬物皆藍,鏡片色紅,則萬物皆紅。鏡片,範疇也。萬物,外物也」有色眼镜的镜片,是一种「范畴」,这里决然不能把范畴当作是一种类别。中国古文一字一义,「范」是规范、模范、范例,「畴」则有天文历算、数算的含义,比如《畴人传》中记录的数百人就都是中国清代及以前各代精通天文历算和数算的人。所以,范畴,应该就是模式计算。而有意思的是,抽象代数中近些年才出现一门新的学问,即范畴学 Category

- 「世有假言令式、範疇令式。假言令式者,有的放矢。範疇令式,以行為的。不以為矢」「履義非有德,為德由己也」「有德者,從範疇令式,行善而無的」这几句都表明,康德所理解的「道德」并非我们当下所理解的儒家道德,而是「明德」和「明明德」的德,即人的自觉意识、自由意志,所以「有德者,行善而无的,为德由己也」。当人有自觉的意识时,就会主动行善,而不问目的了,这是主动自发的,而非外部命令的。康德认为,这样的方式属于「范畴令式」,这也与范畴是一种模式计算相符

仅从文言文的两段文字,我们就可以发现,西方对康德的理解是绝对错误的,这种理解错误,显然是因为对康德文言文原著的错误翻译所导致的,那么,我们就非常有必要重新考察一下康德的著作了。

非常可惜,我们所能找到的最早的中文版本是 1931 年胡仁源所谓翻译版的《纯粹理性的批判》,1937年出版的《道德形上学探本》,这两本书已经是白话文版本,肯定与原文有非常大的不同,但值得庆幸的是,它们其中有许多概念和词汇应该还保留了原文的模样。

在1937年版的《道德形上学探本》中有提到这样的文字:「自然哲学和道德哲学,无论那一学都可以有经验的部分,因为前者是要把自然界认为一种经验对象而决定它的定律,后者是要在人类意志受自然界势力左右这个范围之内决定人类意志的定律。可是,前一种定律是一切事物实际怎样出现的定律,后者是一切事物理应怎样出现的定律,至于伦理学呢,那末它一定是要兼顾到理应发生的事情常常不发生的情形」

这段文字所表达的意思是,自然哲学所研究的定律是一切自然事物实际表现出来的定律,道德哲学研究的则是人类意志理应如何出现的定律,伦理哲学则要兼顾道德哲学及没有按照道德哲学理应发生却没有发生的情形。伦理学要研究的范围比道德哲学更大一些,不仅包括道德哲学,也包括道德哲学没有生效的情形。这段文字所体现出来的「道德」、「伦理」的概念,显然与我们现在所知的概念完全不同,反而更符合中国古代在明朝中期之前的理解,即道德是人的自觉意识、自由意志,而非外部强加的一套儒教、孔教、伊斯兰教、基督教、天主教、犹太教、印度教、婆罗门教…等诸多教义所规定的规约。无论康德提到的自然哲学,道德哲学,还是伦理哲学,显然都是需要符合一切事物规律的,是天然和天择的,而非人为定义和制定的,一言以蔽之,康德的道德哲学是「与天合」的

1937年版的《道德形上学探本》在绪论中还提到:

- 「一切纯理的知识,不是实质的就是形式的,前者研讨某一种对象,后者只是关于悟性的形式和理性的形式,以及一般思想的普遍定律,不涉及思想对象的分别。形式的哲学叫做逻辑;实质的哲学,关于某些一定的对象和这些对象所依从的定律的又有两种,或是自然的定律,或者自由的定律」

- 「研讨自然律的的科学叫做自然学,研讨自由律的叫做伦理学,伦理学又叫做道德哲学」

- 「逻辑不能够有什么经验的部分,即不能够有一部分里头所有的普遍的、必然的思想律是应依靠经验而来的根据的,不然就不成其为逻辑」

- 「纯粹哲学,如其只是形式的就是逻辑,如其是限于悟性的某些一定对象,就是形而上学」

- 「形而上学有两方面:自然的形而上学和道德的形而上学,纯理的部分叫做道德学」

这几段文字主要表达的意思是,纯理的知识有实质和形式两种,实质的纯理知识主要研究涉及具体对象的自然律和自由律,形式的纯理知识则研究人类理解的形式和理论自身的形式,以及一般思想的普遍定律,它并不涉及具体对象的分别,是分析通用的,广义的思维定律。按康德的分类方式,纯哲学由形式哲学和形而上学构成,形式哲学主要研讨通用的认知和思想规律,即逻辑;形而上学则关注具体对象的,包括自然和道德两部分,道德部分属于纯理的方面

非常显然,这里涉及三个重要的问题:

- 理学所研究的内容覆盖了实质和形式两种,所以,数理学、物理学和心理学,就是形式哲学,生理学、命理学、地理学等则是实质哲学,这也与中国古代宋金时期的理学特征完全一致。

- 逻辑,是形式哲学,是专门研究人类认知与理解、理论自身,以及一般思想的普遍定律的。这恰恰又与中国古代的名学、辨学内涵一致。而我们借助古文一字一义,「逻」有巡逻、巡游的含义,「辑」则有完整且自成一体的含义,所以「逻辑」此名词所表达的应当是从论据到论证过程都能自成一体,不会出现不完备、相互矛盾和发生悖论的情况。

- 形而上学,在康德的著作中体现出的是对具体对象规律的抽象,并不具有严密的程序,多来自于直觉,这个词在 1957年蓝公武版本中对应的则是「玄学」。玄学和形而上学竟然是对等的,着实也令人惊愕。这反过来是否说明亚里士多德在先秦时候是一位秉持黄老之学的人呢?毕竟老子《道德经》第一段就有「玄之又玄,众妙之门」

1931年胡仁源所谓的译本《纯粹理性的批判》的目录就非常令人惊讶,其中与现在主流版本(1957年的蓝公武版本)有许多不同,比如先验对应的是超越,感性论对应的是审辨学,逻辑对应的是论理学,辨证对应的是辩论,纯粹理性的理想对应的是纯粹理性的纯想,本体论对应的是物性论,自然神学对应的是物理神道学,在此将完整目录罗列如下,读过康德纯粹理性批判的人应该会发现存在许多巨大的不同:

- 绪论

- 纯粹知识和经验知识的区别

- 吾人握有几种超经验的认识

- 哲学须要一种科学来确定人类一切超经验知识的可能原则及其范围的

- 分析断定与综合断定的区别

- 在一切理性的理论科学之中超经验的综合断定均认为原则

- 纯粹理性的一般问题

- 一种特殊科学称为纯粹理性评判的观念及其分类

- 元素的超越论

- 超越审辨学

- 空间

- 时间

- 超越论理学

- 总论,超越论理学的意义

- 泛论一般的论理学

- 超越论理学

- 分普通论理学为分析与辨证两种

- 分超越论理为委超越分析及超越辨证

- 超越审辨学

- 超越分析

- 概念的分析

- 发现理解的一切纯粹概念的方法

- 一般理解的论理的适用

- 断定中间理解的论理作用

- 理解的或类目纯粹概念

- 理解的纯粹概念的演绎

- 泛论超越演绎的原则

- 理解纯粹概念的超越演绎

- 发现理解的一切纯粹概念的方法

- 原则的分析

- 论一般的断定的超越能力

- 理解纯粹概念的图型论

- 纯粹理解一切原则的系统

- 论一切分析断定的最高原则

- 论一切综合断定的最高原则

- 纯粹理解的一切综合原则的系统的象表

- 直觉的公理

- 辨识的先见

- 经验的比论

- 经验思想的准则

- 论一切对象分析为现象与实体的根据

- 论理解的超越应用与经验应用的混杂当中回想概念的双关性质

- 概念的分析

- 超越的辨论

- 绪论

- 论超越的幻妄外表

- 论纯粹理性为超越的幻妄外表

- 论一般的理性

- 论理性的论理的用户

- 论理性的纯粹用途

- 论纯粹理性的概念

- 论一般的理想

- 论超越的理想

- 超越理性的系统

- 纯粹理性的辨论程序

- 论纯粹理性的谬误

- 纯粹理性的反背论

- 宇宙论的概念的系统

- 纯粹理性的相反臆说

- 论纯粹理性在这些矛盾中的利益

- 论纯粹理性供给他的超越问题答案

- 四个超越理性中所表现的宇宙论问题的怀疑解释

- 超越唯心论为纯粹宇宙论辩论解答的线索

- 宇宙论问题的评判解答

- 关于宇宙论理性的纯粹理性的调节原则

- 论关于宇宙理性的理性调节原则的经验应用

- 世界中现象组合全体的宇宙论理想之解答

- 直觉中所给予的一个全体分割总和的宇宙论理想之解答

- 因果演绎全体的宇宙论理想之解答

- 依赖于永久存在的全体的宇宙理性之解答

- 纯粹理性的纯想

- 论一般的纯想

- 论超越的纯想

- 论推论理性所用以证明一个最高生存存在的论据

- 论上帝存在的物性学证明是不可能的

- 论上帝存在的宇宙论的证明是不可能的

- 论物理神道学证明的不可能

- 根据于理性推论原则的一切神学的评判

- 超越方法论

- 纯粹理性的训练

- 独断的范围内纯粹理性的训练

- 理性在辨难上的训练

- 假定上纯粹理性的训练

- 纯粹理性关于证明的训练

- 纯粹理性的规范

- 论理性纯粹使用的最后目的

- 论至善的理性为纯粹理性最后目的的决定基础

- 论意见知识及信仰

- 纯粹理性的建设

- 纯粹理性的历史

- 纯粹理性的训练

- 绪论

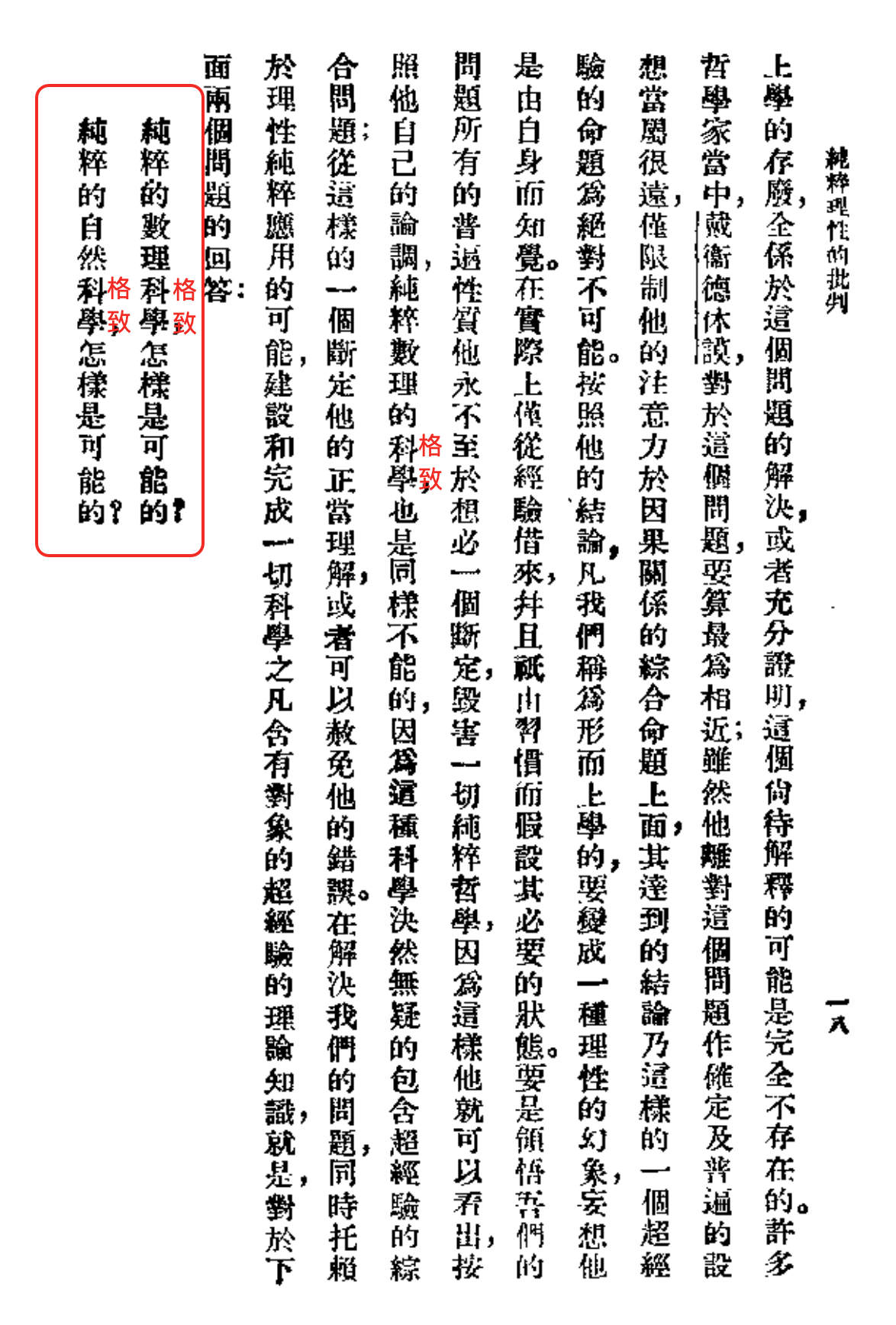

康德非常明显是专门为了解答两个问题而写此书的(图一):

- 纯粹的数理科学怎样是可能的?

- 纯粹的自然科学怎样是可能的?

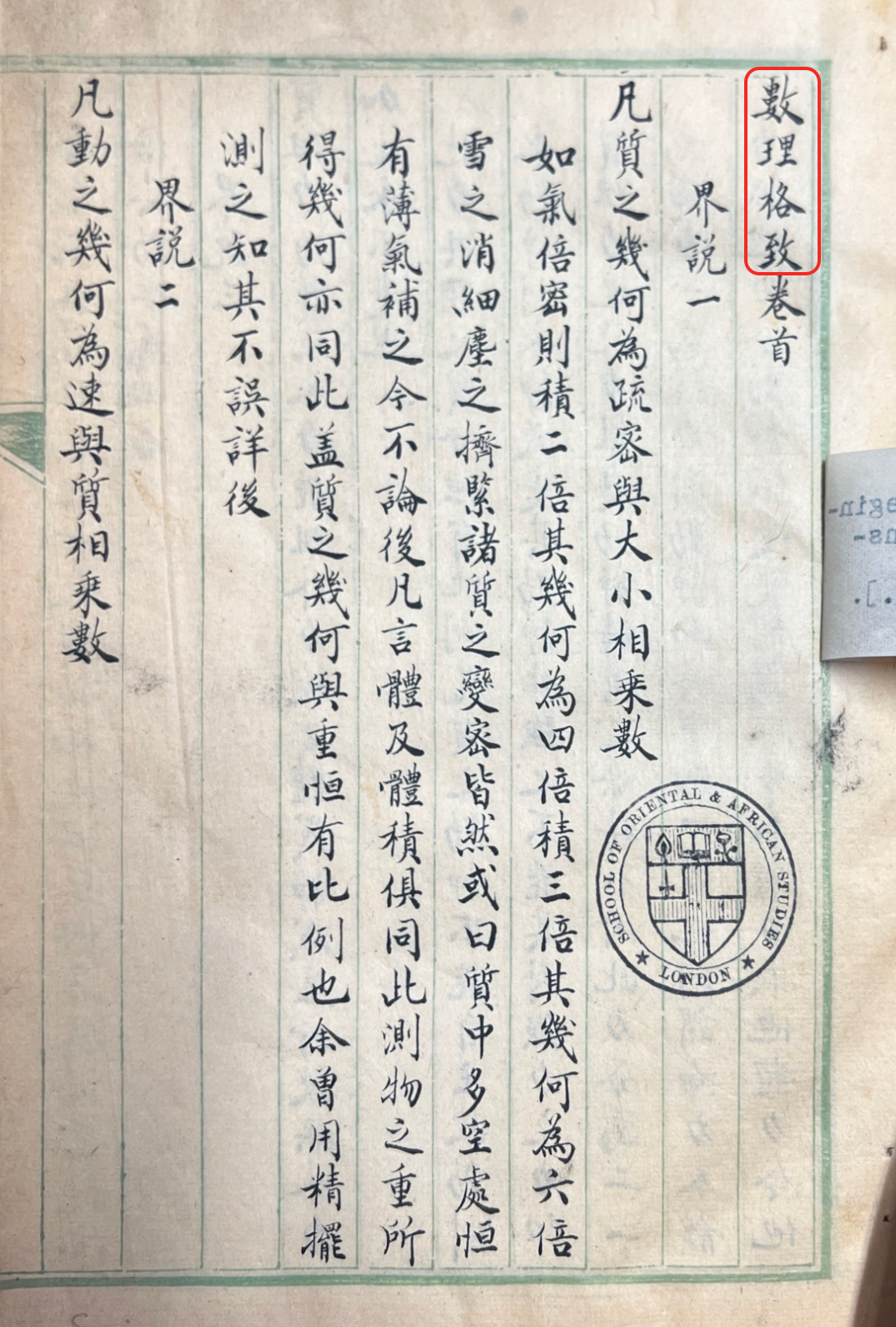

数理科学这个词非常罕见,但是如果我们把「科学」二字替换为与其含义等价的古文「格致」就会豁然开朗。《数理格致》的确存在这样一本书(图二),即被收藏在伦敦大学的亚非学院,最早李善兰准备将它与《几何原本》一起出版,据称书名是《奈端数理》,即牛顿的自然哲学著作,但不知何故没有出,只是在书上盖了一个「螟巢印」,后来被梁启超从出版社借出后“弄丢”,后来 1995年中国科学院自然科学史研究所的韩琦意外在英国伦敦大学看到此书的一个手抄本。最近本博有幸得到了此书的扫描版,只读了前几页,就知道是古人原著,而且和牛顿的《自然哲学之数学原理》内容差异很大,关于此书在此暂且按下不表,在此仅表明,在中国古代,的确是有「数理格致」这个概念的

|

|

| 图一:1931年版《纯粹理性的批判》 | |

|

|

| 图二:《数理格致》卷首 | |

康德的方式与玄奘在《瑜伽师地论.本地分中五识身相应地第一》的方法几乎一致,非常细腻的描述了人类认知事物并总结规律的过程,以下文字会有点长且枯燥,但是是康德纯理辨证哲学的关键:

- 我们的知识无论依何种的程序及方法去达到他的对象,其中有一种是直接的并且构成一切思想最后的材料,那就是直觉。这个只有在授与对象的时候方为可能,而对象的授与非经过某种心的感动不能成功。

- 这种接受象表的观力(容受性)照我们被对象所感动的状态称为感觉性,所以由于感觉性,我们得着对象,并且只有他供给我们以各种的直觉,这些直觉经了解而成为思想,并且因此而发生概念,所以一切的思想,必须直接或间接的归到直觉,即归到吾人的感觉性,因为没有别的方法能够得着对象的

- 在我们为对象所感动的限度以内,这个对象在象表能力上面所生的影响,就是知觉。一种对象的直觉以知觉而成的,称为经验的直觉。这样的经验直觉的不准定对象,称为现象

- 在现象之中,与知觉相同的,我称为他的体质。但是那凡使现象的各种体质按着一定的次序排列起来的,我称为他的形态。

- 现在我们可以明了,他不能再是知觉,知觉是经过他而排列成某种的形式,所以一切对象的实质是我们从后天得来的。但是所有的形态,必须先天已经存在心中,必须因此可以同一切的知觉完全分别开来讨论

- 凡一切的象表,里面绝不含有属于知觉的成分的,我称为纯粹的象表(包含在超越的意义之内),所以凡一切感官直觉的纯粹形态,即现象中之种种元素籍以表现与某种秩序之中的形态,必须先天的见于心中,这种感觉性的纯粹形态,我称之为纯粹直觉

- 这样若是,我从一个物体的象表上面,去掉一切属于理解的思想,如质、力、分割性等类,同一切属于知觉的,如颜色,硬度,阻碍性等类,在这个经验直觉里面,依然还有所余留,那就是广延同形态。这些是属于纯粹直觉的,是超经验的,甚至并非觉官或知觉的实在对象,不过是一种感觉性的形态存于心中而已

- 凡一切属于超经验感觉性原则的科学,我称之为超越审辨学。超越论的元素的首,必须由这种科学构成,以与下面包含纯粹思想原则的部分彼此相对,后者我称为超越论理学。

- 在超越审辨学里面,我们第一步要将感觉性隔离开来,就是从这个里面把一切理解籍概念而增加的种种完全除去,所以剩下的,除了经验的直觉以外没有别的

- 第二步,我们在这个直觉中间,去掉一切属于知觉的,这样所剩余的,就只有纯粹的直觉,或仅仅现象的形态,这个就是为超经验的感觉性所供给的,从这个研究可以表显出来,有两种感官直觉的纯粹心态,为超经验认识的原则,即时间与空间。

非常明显,这一段与玄奘的表色、形色、显色、种子识(感觉)、意(知觉)的认知过程相比,康德在玄奘的基础上,增加了两个非常重要的概念:直觉和形态。通过这两个概念,将人类的认知过程变得更加细腻而且具备了超经验的直觉抽象能力,这二者被安插在了知觉与思想之间。

在消除了各种基于理解的和基于知觉的信息之后,剩下的就是形态了。而康德认为,形态是基于物质的排列形成的,与知觉相同,只是它可以形成直觉,这个直觉显然是经过后天学习后产生的一种预测,即它不再需要像颜色,硬度,质量,力度等,每次都需要经过测量和感知,所以它就成了一种超经验的感觉了。康德认为,这种形态会存在心中。康德的这个心,显然对应于现在的脑,本质是人的认知过程,即心理学所研究的内容。

在上世纪七十年代(1970s)西方的视觉心理学才开始非常重视形态的研究,形态也已经成为计算机视觉的重要领域,而接近于形态的最早研究也不过是1920年代左右开始出现的格式塔心理学,这些心理学的出现时间与康德的著作相差了至少 140 年时间,这非常的不正常,实际的视觉心理学的形态研究肯定在康德提出其超经验的直觉和形态之后就应该开始研究了。当然,西方心理学历史在康德面前就已经显得非常滑稽了,可能这也是为什么西方要低估康德,因为显然康德已经使用心理学的认知分析方法了,其中也提到多次心理学名词,他们只能翻译错,不然西方心理学是从1890前后才开始,还是《梦的解析》这些类似汉代的水平…西方这种胡乱的、根据其需要而出示中国古代的科技资料在我们考察历史的过程中频频发现,如果人们依然痴迷于近代的科技史,恐怕永远不会知道这些科学理论是如何真正一步步开拓出来的。

超经验,超越性,显然与先验有着巨大的不同。先验是先于经验就存在的,而超经验,则是在经验中学习之后得到确证的一种经验,它源于经验,但又高于经验。数论中的超越数显然暗含这种概念,圆周率 $\pi$ 和自然对数 $ℯ$ 都是超越数,之所以是超越数,就是因为它们无法通过有限的尺规作图法得到。

在人脑可以学习和存储直觉与形态信息之后,人的认知就可以进入到纯粹理论的分析与综合的境界了。即人可以进行纯粹的数理格致和自然格致学的研究,这些不再是可以怀疑的,由此消解了休谟等经验主义对理学的怀疑论,同时也阐明了纯粹的理论研究也必须构建在人类知觉的唯物主义基础之上,即笛卡尔的纯粹理学也有了唯物基础。所以,仅从康德的这一段文字,便可以认为康德其实是辨证唯物主义的开拓者,并非现在人们理解的唯心论,这其实是西方和儒家对中国的「心」的理解偏误导致的。

就连康德对神学的研究,也和现在我们所理解的神学完全不同,康德所处的国度和时代,神道学是研究一种人们所能推想的最高条件的存在,显然这并非特指一种人格化、偶像化的神,更可能是类似昊天上帝的存在:

思想主体是心理学的对象,一切现象世界的全体是宇宙论的对象,这个存在包括一切可以推想的可能的最高条件,是一切神道学的对象。

康德不仅非常严密的论证了纯粹理性能够以超经验的方式进行分析、综合和推理,也指出了纯粹理性可能存在的谬误,这种谬误是根植于人类的天性之中的,主要来自于虚伪的论据,是一种幻象,其结果就是与实际不相调和:

- 论理的谬误,是由关于他的形式上一种论据的虚伪构成,不问他的内容是怎样的,但是一个超越的谬误,有一种超越的基础,他的结论虽然虚伪,他的形式却是正确而且无可指摘的。这个谬误的基础,是这样存在于人类理性的天性中间,并且他是一个不可避免的,虽然并非不可解明的心理幻象

- 纯粹理性的谬误,成为一种辩论的心理学的基础,纯粹理性的反背,应当供给我们以一种假托的纯粹理性的宇宙论的超越原则。然而并非宣布他的有效以及承认他的适当。不过像理性的冲突这个名称,所以经充分指示的样子,表示他为一种理想,不能与现象及经验相调和的

康德还给出了四种识别理性谬误的例子,分别是“注重偶然性而非必然性”,“害怕推及无限或越过雷池”,“容许不充分的条件”,“混淆综合概念与超越”:

- 凡偶然的事物,必须有一个原因,这个超越原则是一个原则。除在一时的世界中间,是没有意义的。因为偶然的纯粹智力概念不能造成任何综合命题

- 从意识的的世界中间,一个无限向上的原因继续的不可能,推想第一的原因,一个结论,理性使用的原则,就是在经验的范围中间,是不能容忍越出这个范围的时候,是其更不能容忍的

- 理性容许自己以不充分的基础为满足,关于这个继续的完成,他除去一切的条件(但是没有这些条件,必要的概念绝不能够发生)并且因为在这个以外,我们的力量不能构成其他任何的概念,他承认这个为他所要造成的完全概念

- 一个真实综合概念论理的可能(这个可能的标准只是没有矛盾)与超越的可能相混淆,后者需要这样一个综合可以实行的原则,而这个原则又不能使我们进入经验的世界以及由此类推

康德也提出了一种完全不切实际的纯粹理性的空想,非常显然,康德所批评的空想,其实就是许多宗教信仰,它们完全就是超越的空想,基于决定而非实际,是人择而非天择,是与理性和科学完全相背的:

- 这样是理性纯想的构造,他是永远根据于决定的概念,并且可以用为一个摹仿或评判的规则及模型的。想象的、纯想的天性,是与这个非常不同。关于这种纯想,绝不能够给予一个智力的概念,他们是一种符号,不依照决定的规则描出,而成为一个与其说是确定的影像,毋宁说是模糊的图形,许多不同经验的产物。

- 这样的纯想,就是画师及相士所自称为在他们心中的,这个不能用为一个创造的模形,也不能用为一个评价的标准。他们可以称为虽然是不正当的意识的纯想,因为他是认为一定的可能经验直觉的模型。然而他们不能供给说明或考察的规划及标准。

- 在他的纯想当中,理性是依照先天的规划,而以完全的决定为目的,并且因此推想一个对象,必须依照原则完全决定,虽然没有一切经验的条件,并且这个对象的概念,因为这个缘故是超越的

从康德指出的理性谬误以及空想,可以看出康德对纯粹理性的超越原则要求非常之高,并非包装在理性形式下的就是正确的,并非超越的就是科学的,实际上要同时满足理性与超越,不仅需要有普适性的规则,还需要源自实际经验的验证和调和,所以,康德的认知论显然是辨证唯物的,并且同时呼应了「质胜文则野,文胜质则史。 文质彬彬,然后君子」

康德在最后还提到了如何建设纯粹理性,写的实在很好,因此也摘录一些列在文内:

- 所谓建设,是指构造一个系统的技术。没有系统的统一,我们的知识不能成为科学,他单是一个集合,而非一个系统。这样的建设是认识上的科学主义,所以他必须成为我们方法论的一部分

- 理性不能容许我们的知识永远停止于杂乱不相连接的状态,他须要我们认识的综合 ,应当构成一个系统,只有由于这样,他们可以促进理性的目的

- 所谓一个系统,是指在一个理想之下各种认识的统一。这个理想是由理性给予的,一个全体形式的概念。这个概念不单是超经验决定他的内容的限制,并且决定他的各部分所应当占有的位置

- 这个全体是一个机体,而非一个集合,他可以由里面生长而不能由外面的附益增加。他所以像一个动物的躯干,他的生长,并不增加什么肢体,但是没有变动他们的比例,而是每一个在他的自己范围当中,成为更强固,并且更活动的

- 为实在一个系统的理想起见,我们须要一种轮廓,由原则超经验决定的一种各部的内容的排列,而这个原则是系统的目的所规定的。

- 一个科学的轮廓,必须超经验给予他的计画,以及按照科学的理想,将全体分若干部分,并且他必须按照某种了解的原则,区别这个全体与一切其他的

- 系统像一种虫类,好像由于是一种逐节的发育而成

- 一切的轮廓或胚胎,都存在于理性当中,并且因此不单是每一个系统,依照他自己的理想组成,并且一切联合而成为一个人类知识的伟大系统,他们各构成其一部分。因为这个原故,我们可以计画一个一切人类认识的建设

- 我们现在的目的单是要对于纯粹理性所给予的一切认识,大概规定一个建设的计画,而且我们开始于这样一点,在这里人类知识的总根分而为二,其中一个就是理性,在这里的所谓理性,是指全部高级的认知能力。理性的,是与经验的彼此互相对待的。

- 历史的认识是资料的认识,理性的是原则的认识

- 有一个人学得一种哲学的系统,虽然关于这个哲学上一切原则的定义及论据,以及这个系统所已有的分类,他有一个完全的知识。他实在不过单是具有一个系统的历史的知识。他单是知道人家告诉他的。他的断定,是从他的教师得来的。他的心理是以他人的造成,单是模仿的能力,不是创造的能力,他的知识不是从理性引出,并且虽然从客观上着想,这个是理性的知识,从主观上着想,他不过是历史的。他学得这种或那种哲学,单是一个生人的石膏模型

- 客观的理性认识,其根源是在理性当中的,只有他们是由各人自己可从主观的观察上,从理性的泉源即原则引出之时,并且可以在心中自然发生,只凭借这个方法评判或甚至于抛弃什么已经学到的

- 一个认识可以客观的是哲学的,而主观的是历史的,像在多数的学问家,以及这种人,他们的眼光不能超出他们系统的限制以外,

- 哲学是一切的认识,对于人类理性的最终及主要目的的关系的科学

- 哲学家不单是一个技术家,从事于各种概念的人,还是一个立法者,替人类理性创造法律

- 自居于一个哲学家的名称以及自命为我们已经完全达到仅存在于理想中的原型,实在是极高程度的夸张

- 数学家、物理家及论理家,都不过是技术家,从事于概念的整理与构造,他们不能称为哲学家

- 理性的完全系统统一的机关,一切心力的作用,只能有一个最后的目的,即人类的归宿,而关于它的哲学,称为道德哲学。道德哲学所占的地位在一切其他理性运用范围之上。这也是为什么古代的人总是将道德家的理想包含在哲学的理想当中

- 凡一个人富有自制力,纵使他的知识是非常的有限,我们也称他为哲学家

- 人类理性的立法或哲学由两个对象:自然及自由。

- 指导他的高尚及有益的工作,向于这个最高可能的目的:全体人类的幸福

- 在许多世纪当中始终未能成功,是否在这个世纪告终以前可以实现,就是使理性关于这种他的求知的力量及欲望所一向倾注而没有永久结果的得到完全的满足。

通过这些阅读,我们会发现,「理性」,应该类似天性一样,是人的一种内在的禀赋,它是内生的,而非外赋的,它是一种认识世界的方法和原则,而非简单的知识的堆砌。学富五车的人如果只知道掉书袋,那他和装有几千万册的图书馆无异,并不具有理性,而没有读很多书,但是他能明心见性,能够从自己的观察中发现新的方法和原则的,反而具有「理性」

「客观」「主观」显然分别表达的是作为客体视角从上帝视角观看,和作为主体视角从自我视角观看,所以,此二字显然也是古人就构造的了,比英文的 Objective,Subjective 要形象的多。显然康德认为,要具备理性,就必须从客观角度观察。

康德并没有说“人为自然立法”,而是说的“哲学家为人类理性立法”,两种含义完全不同。

综上,我们可以看到,康德的确是一位被严重低估甚至被错误理解了的现代科学奠基人,他可以堪称是现代科学之父,他为现代科学的理论研究创造了非常有价值的工具。而且非常明显的,康德的确具有先秦古人追求真理的品质,「朝闻道,夕死可矣」「一万年太久,只争朝夕」

接下来我们会问,康德究竟是什么时代、什么地方的人?

我们根据梁启超在 1903年所冠名出版的《近世第一大哲康德之学说》中一则信息「康德之时代实德意志国民政治能力最销沈之时代也。民族散漫,无所统一,政权往往被压于异族之手,而大哲乃出乎其间」,这一段描述显然与现在叙事完全不同,康德生活的年代是普鲁士国王腓特烈大帝的时代,这可是被德国自己所非常称道的时代,而且更没有被压于异族之手。我们可以猜测康德应该是金元时期的人物,应该居住在长江以北,根据他一生都居住在一个城市中,而且终生在大学教书,很可能是居住在邢州(现在河北邢台)

邢台有一个在金元时期非常有影响力的大学,「紫金山书院」,它是中国数学、天文、历法重要发祥地之一,培养出了郭守敬、刘秉忠、张文谦、王恂等一批在中国科学文化领域颇有建树并占有重要地位的旷世奇才。史称“邢州学派”和“紫金山五杰”。而且邢台也有河心岛,按现在的叙事,康德所在的柯尼斯堡除了康德有名,还有一个数学问题与它有关,即“七桥问题”,问题原题就是「在河心有两个小岛,小岛与河的两岸有七条桥连接。在所有桥都只能走一遍的前提下,如何才能把这个地方所有的桥都走遍?」,想必培养出许多数学和历算人才的紫金山书院的学子们,应该会有人思考这种题目,而这个问题则孵化了数学中的图论,而在1931年版本的《纯粹理性的批判》中就有提到图型论

王国维《三十自序》提到过他读康德的经历,其中提到康德的原著名称应该是《纯理批评》和《先天分析论》,由此可见,康德应该的确是金元时期的一位理学大家,也许日后我们可以解密他的名字,以及重新获得他的文言文版原著,重新拜读

次年始读汗德之《纯理批评》。至《先天分析论》几全不可解,更辍不读

最后需要提及的是,康德的三大批判原著的名称很可能应该是《纯理批评》《实理批评》《辨法批评》,分别阐述理性研究的三大内容:形式,实质和方法,现在西方的译名肯定都是翻译错了的。批评并非是我们现在所理解的贬义词,其原意应该是批点与评论,其实等价于辨证,只是那时还没有辨证这个词汇。而有趣的是,中医的八纲辨证的概念,也是成型于金元时期。

.