儒教的底色

中国近100年,就曾经发生过两次打倒孔家店的运动,一次是1919年的五四运动,一次是1974年的批林批孔运动。为什么孔家店会在短短 55 年间隔时间中会被两次打倒? 看完此篇文章,应该就会理解了,而现在距离上一次打倒孔家店已经过去了 51 年

孔家店,自然就是孔子及其背后的儒家,要捋清儒家的本源问题,有点复杂,因此本文会比较长,将从如下多个角度、无死角式的梳理:

- 孔子的神迹身世

- 孔子的真实为人 —— 从《论语.阳货篇》《荀子.宥坐》《史记.孔子世家》《孔子见老子壁画》《中山狼传》解读

- 先秦诸子均痛斥儒及孔子门徒 —— 从《墨子.非儒下》《荀子.非十二子》解读

- 孔子门徒均无著作流传,远不如荀子门徒,甚至不如鬼谷子门徒

- 《论语》的名篇「子罕」作者为战国时期宋国贤臣乐喜

- “夫子”与“儒”的英文读法是 Rabbi 和 Ju

- 从《大学衍义节略》和张载的学问一窥儒家真实的学问内容和水平

- 孔子首封爵是在西汉末年,公元元年,晚于司马迁去世 80 年,且爵位实属偏门

- 孔子世家在唐末已经断绝,明末天启年间却又开始修起了家谱

- 孔子进太庙于明朝嘉靖年间

- 曲阜孔庙的规格僭越了天子之制,必于 1911 年之后方敢如此

- 孔教从 1908 年开始成为显教

- 「罢黜百家,独尊儒术」自 1916 年才开始出现

- 儒教的风俗与伊斯兰教极像

- 犹太人记录的犹太在华的儒化历史

- 《红楼梦》透露的玄机

- 道藏与佛藏在历史上各自修过数十次,儒藏一次都未修过

孔子的身世

众所周知,孔子是被儒家奉为圣人的,而中国古代历史中记录的圣人其实多如牛毛,不同的部族和民众会拥立不同的圣人,这就像有人拜关公为圣,有人拜老子为圣,也有人拜妈祖为圣的,至于孔子之前的圣人就更多了,三皇五帝任何一个都是中国人耳熟能详的。阅读过「美国与十三」这篇文章的看官应该还会惊讶的发现,就连唐代的安禄山,史思明也被当时幽州的民众奉为“二圣”。

安禄山这个圣人的身世就很不同,在唐代姚汝能所写的《安禄山事迹》中记载“安禄山,营州杂种胡也,小名轧荦山。母阿史德氏,为突厥巫,无子,祷轧荦山,神应而生焉。是夜赤光傍照,群兽四鸣,望气者见妖星芒炽落其穹庐(时张韩公使人搜其庐,不获,长幼并杀之。禄山为人藏匿,得免)怪兆奇异不可悉数,其母以为神,遂命名轧荦山焉(突厥呼鬭战神为轧荦山)少孤,随母在突厥中” 简单来说,安禄山的母亲是突厥的祆教女巫,因为无子,便在山上祈祷神灵而受孕,生下了安禄山,并且还以此山之名作为安禄山的名字。当时夜空出现了妖星…

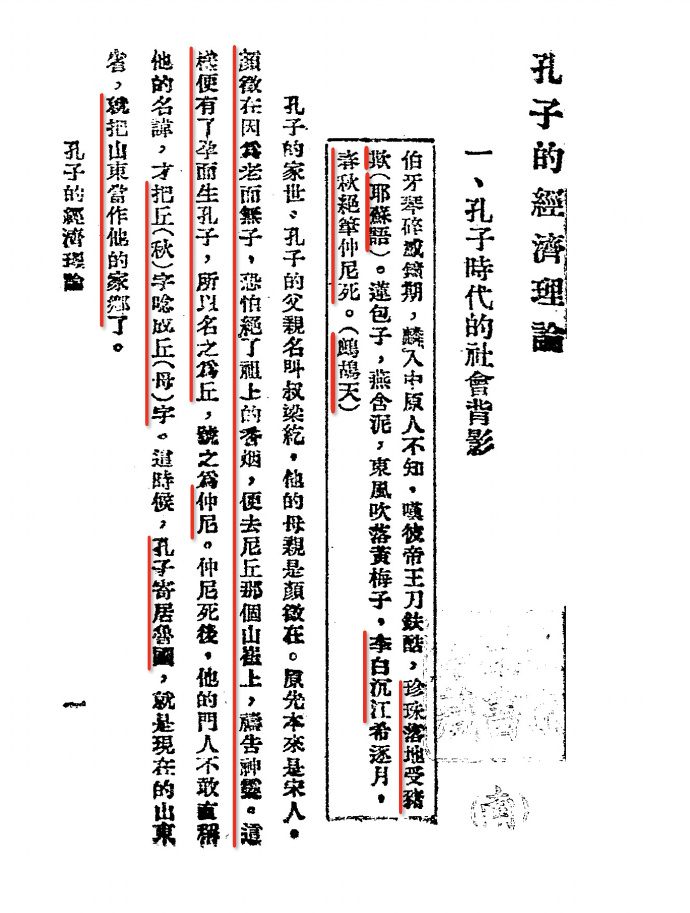

无独有偶,孔子的身世也非常雷同,在 1940年出版的《孔子的经济理论》一书中,记录着孔子的身世是这样的“颜征在因为老而无子,恐怕绝了祖上的香烟,便去尼丘那个山峰上,祷告神灵,这样便有了孕而生孔子,所以名之为丘,号之为仲尼…..”(图一) 发现没有,孔子也是其母因为无子,而去山上祈祷神灵而受孕,生下了孔子,并且也以此山之名作为孔子的名字。

而如果再和基督教的耶稣诞生相比,就会发现孔子,耶稣,安禄山都是其母受神孕而生的,这显然不是巧合,而是某种部族内在而隐秘的信仰模式,这种信仰显然不是中华民族的

图一:孔子的经济理论中关于孔子身世的记载

孔子的真实为人

孔子真实为人又究竟如何? 是否真的如儒家人所说是节操很高的圣人呢? 要回答这个问题,我们自然也需要通过古籍的文字来一窥究竟

《论语.阳货篇》中有这样的记录“ 阳货欲见孔子,孔子不见,归孔子豚。孔子时其亡也,而往拜之,遇诸涂。谓孔子曰:来,予与尔言。曰:怀其宝而迷其邦,可谓仁乎?曰:不可。好从事而亟失时,可谓知乎?曰:不可。日月逝矣,岁不我与。孔子曰:诺,吾将仕矣”。 翻译为白话文就是阳货想见孔子,孔子不见,他便送给孔一只熟乳猪。孔子乘他不在家时,去拜谢。却在半路上碰到了,他对孔子说:“来,我有话要说。”孔子走过去,他说:“自己身怀本领却使其国家迷乱,能叫做仁吗?”孔子说:“不能”。“想做大事却总是不去把握机遇,能叫做智吗?“不能”。“时光一天天过去,岁月不等人哦”“好吧,我准备入仕做官”

要想理解这一段的真实含义,需要先了解一下阳货是什么人,阳货,是春秋时期的鲁国人,曾「陪臣执国命」,即他曾经是架空国君的权臣,甚至把鲁国国君囚禁了三年,后来准备谋杀鲁国的储君,事败,逃到齐国,鲍叔牙的孙子鲍文子建议齐王要警惕此人作乱,被齐王囚禁

了解这些背景之后,我们再看论语.阳货篇的第一段

- 阳货 的行为显然与儒家所谓君臣之道完全相悖,孔子应该拒收其礼,就不必回礼了,但是孔子显然收了,说明他奸邪不分,或者见利忘义?

- 孔子回礼的时候专门挑人家不在的时候回,这心机不能不说非常重了。这与《大学》中所强调的正心诚意完全相左。既然不正心诚意,回礼有什么意义呢?只是走走形式? 假模假样? 搞双标?

- 孔子能知道人家不在家,说明是布了线人了,不然怎么能有这样的情报呢?能如此布暗线的,说明相当有城府了吧?这样是能潜心做学问的?

- 他受阳货相劝而入仕,在阳货主政的时期辅佐阳货,即他很可能参与并帮助阳货谋杀储君篡位夺权,只是后来失败,不能不游走其他国家,美其名曰游学?

《荀子.宥坐》、《尹文子.大道下》、《孔子家语》、《说苑》、《史记》中都有相同的一个记录”孔丘摄鲁相,七日而诛少正卯。门人进问曰:夫少正卯,鲁之闻人也。夫子为政而先诛,得无失乎?孔子曰:居,吾语汝其故。人有恶者五,而窃盗奸私不与焉。一曰心达而险,二曰行僻而坚,三曰言伪而辨,四曰强记而博,五曰顺非而泽。此五者,有一于人,则不免君子之诛,而少正卯兼有之,故居处足以聚徒成群,言谈足以饰邪荧众,强记足以反是独立,此小人雄桀也,不可不诛也” 翻译为白话文就是孔子刚担任鲁相七天就诛杀了少正卯,其门人问他原因,孔子回答说,少正卯有五恶,心胸豁达而能历险远,行不从众而坚定,揭露伪言而善于辩识,强记而博学,善于反向启发人们,这五点有任何一点,都会为人所诛,少正卯五者俱全,还聚徒成群,饰邪荧众,使其独立,此人雄桀,不可不诛。

少正卯(?—前500年),春秋时期的鲁国大夫,名为卯,“少正”是官职,据说孔子三千弟子多次被其全部吸引走,致孔门“三盈三虚”。另外,再加孔子对他的评价,我们显然应该认为孔子实际上是在利用公器报私仇,而且少正卯的特征非常像是苏格拉底,苏格拉底就是善于启发式引导人们自己明白事理,而非直接告知他们答案,苏格拉底也是被诬陷入狱,被赐毒酒而亡的,他的学生要救他,他反而非常从容坚定。另外,我们也可以看到,历史上曾经有许多书籍记录过少正卯的事迹,他一定是曾经对先秦思想影响巨大的人

《史记.孔子世家》中记录过郑人对孔子的评价“东门有人,其颡似尧,其项类皋陶,其肩类子产,然自要以下不及禹三寸。累累若丧家之狗” 狗,是体型比较小的犬。

郑人之风是如何的呢?我们通过《诗经.郑风》的特点来看,郑国人在春秋时期是非常自由开放的,男女平等,自由恋爱,思无邪。所以郑人的评价应该是直抒胸臆,客观写实的。那么郑人的这个评价,应该指孔子东拼西凑,把尧的头,皋陶的脖子,子产的肩拼凑起来,但是腰以下非常短小,不足三寸,这些拼凑累加起来,看起来就像一只家破人亡的小狗… 这也算是表达了没有自己的独立见解,只是拼凑别人的著作 ? 单看局部像回事,拼在一起实糟糠,是一个失了国,丧了家的宵小犬族

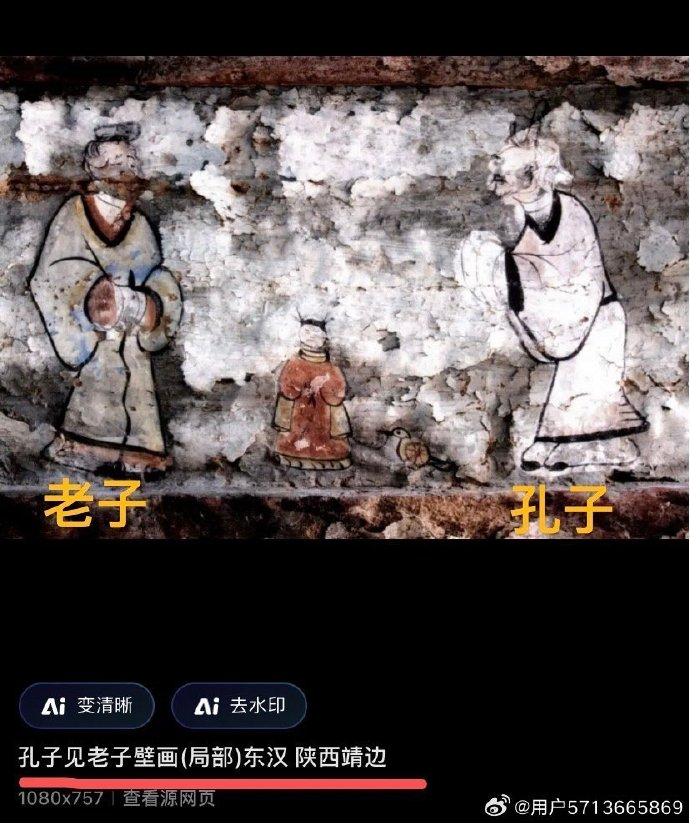

东汉的一个墓葬中曾出土过一副《孔子见老子壁画》,图中的孔子尖嘴猴腮,而且脑后有一只狼头(图二,图三)。东汉的壁画,这样绘制究竟有什么含义? 读一下《中山狼传》应该就会理解了

|

|

| 图二:东汉孔子见老子壁画全图 | |

|

|

| 图三:东汉孔子见老子壁画局部 | |

《中山狼传》按现在的历史叙事,是马中锡(1446年—1512年)所著,他的壮年时期应该是明代弘治到正德时期。《中山狼传》非常明显是一篇隐喻小说

其中有四个人物:

- 赵简子,是君王,他要猎杀中山之狼

- 东郭先生,是墨家传人,他奉行兼爱

- 老子,自然就是道家创始人了

- 中山之狼,按文章里老子的评价,非常明显指的就是儒家了,老子说“儒谓受人恩而不忍背者,其为子必孝,又谓虎狼知父子。今汝背恩如是,则并父子亦无矣”,值得注意的是,老子用儒家教义告诫中山之狼,因此此文翻译为白话文大意就是,你“既然是儒家人,应该遵循儒家的教义”,但是狼并没有遵循。

《中山狼传》中描写的中山狼的本色是「性贪而狠,党豺为虐,背恩负义,言行不一,颠倒黑白,并无父子」

老子怎么救墨者东郭的呢?「将计就计,引匕刺狼,以救天下人,使君子之道兴」

老子还有告诫:「禽兽负恩如是,而犹不忍杀。子固仁者,然愚亦甚矣!从井以救人,解衣以活友,于彼计则得,其如就死地何?先生其此类乎?仁陷于愚,固君子之所不与也」

《史记.货殖列传》中记录过中山国的风俗,“中山。中山地薄人众,犹有沙丘纣淫地馀民,民俗懁急,仰机利而食。丈夫相聚游戏,悲歌慨,起则相随椎剽,休则掘冢作巧奸冶,多美物,为倡优。女子则鼓鸣瑟,跕屣,游媚贵富,入后宫,遍诸侯”

《吕氏春秋.先识》中也提到一句: “中山之俗,以昼为夜,以夜继日,男女切倚,固无休息,康乐,歌谣好悲,其主弗知恶,此亡国之风也” 。关于中山国的记录保存的并不多,魏晋时期杜预曾经考证「鲜虞,中山,白狄,姬姓」,即中山国应该是白狄所创,姬姓。

这里额外需要提及一点的是,《中山狼传》中对中山狼的评价与唐代玄奘在《大唐西域记》中对以色列和耶路撒冷的评价非常一致,只是唐代它们位于葱岭以西400公里的位置,今天的塔吉克斯坦境内,书中称为「羯霜那国」,地名「窣(su)利」。原文“自素叶水城,至羯霜那国,地名窣利,人亦谓焉。文字语言,即随称矣。字源简略,本二十余言,转而相生,其流浸广。粗有书记,竖读其文,递相传授,师资无替。服毡褐,衣皮氎,裳服褊急。齐发露顶,或总剪剃,缯彩络额。形容伟大,至性恇怯,风俗浇讹,多行诡诈,大抵贪求,父子计利,财多为贵,良贱无差,虽富巨万,服食粗弊,力田逐利者杂半矣”。

《论语.尧曰第二十》中有记载“谨权量,审法度,修废官,四方之政行焉。兴灭国,继绝世,举逸民,天下之民归心焉。所重民食丧祭。宽则得众,信则民任焉,敏则有功,公则说”

这一句中的“兴灭国,继绝世,举逸民”以及“所重民食丧祭”应该都是被人添加上去的,因为你结合上下文,这两句的出现都非常突兀,很像是被人强行植入的,其文应该是「谨权量,审法度,修废官,四方之政行焉。天下之民归心焉。故民宽则得众,信则民任焉,敏则有功,公则说」,即此句是在讲如何治国的,要有轻重缓急,要有法度,要考核官员,政行则民心归,利民且信则可得众,为民造福则有功,天下为公则民悦。

那么,为什么要加上“兴灭国,继绝世,举逸民”这一句呢?结合犹太历史和犹太复国主义就能理解了。至于为什么要把丧祭和民食并提,这自然也是与儒者在先秦时候是从事殡葬行业有关,这从《墨子.非儒下》中就能看到,其中就猛烈的抨击了儒者过度的丧葬礼制,为害社会。

先秦诸子均痛斥儒及孔子门徒

孔子是春秋时期的人,但是先秦的诸子对他的评价可并不好,其中最有名的就是墨子、晏子和荀子对儒者的批评,都是非常严厉的:

《墨子.非儒下》对儒者的评价是“儒者….逆孰大焉…..憨愚甚矣…..伪亦大矣…..颠覆上下悖逆父母…. 若此可谓孝乎…..此诬言也…..岂非大奸也…..” “繁饰礼乐以淫人,久丧伪哀以谩亲”

看看这些词,逆,愚,伪,颠覆,诬,奸,淫,谩…. 这些词同时用在一个群体上,可见墨子是多么「横眉冷对」了

《墨子.非儒下》中晏子对孔子的评价:“今孔丘深虑同谋以奉贼,劳思尽知以行邪,劝下乱上,教臣杀君,非贤人之行也。入人之国而兴人之贼,….知人不忠趣之为乱…..” 结合《论语.阳货篇》,就知道晏子恐怕说的的确就是历史真相了,即当时是孔子教唆阳货颠覆鲁国朝政,架空鲁国国君甚至谋划刺杀鲁国储君的。

晏子继续评价孔子:“孔丘盛容修饰以蛊世,弦歌鼓舞以聚徒,繁登降之礼以示仪,务趋翔之节以观众…,繁饰邪术以营世君,盛为声乐以淫遇民,其道不可以期世,其学不可以导众” “孔丘所行,心术所至也,其徒属弟子皆效孔丘” “孔丘为鲁司寇,舍公家而奉季孙” 盛容蛊世,繁饰邪术,舍公奉私,这些词大家也可以自己与儒家表现判断一下

晏子还有评价儒的: “儒浩居而自顺者也,不可以教下;淫人,不可使亲;怠事,不可使守职;宗丧循哀,不可使慈民;机服勉容,不可使导众”, 然后晏子提到了 子贡,季路,阳货 之乱,….“乃遣子贡之齐,因南郭惠子以见田常,劝之伐吴,以教高、国、鲍、晏,使毋得害田常之乱,劝越伐吴。三年之内,齐、吴破国之难,伏尸以言术数。孔丘之诛也” “子贡、季路辅孔悝乱乎卫,阳货乱乎齐,佛肸以中牟叛” 现在读这些文字,是否会与颜色革命非常相像呢?即子贡,季路,孔悝等人在各国之间挑拨战争,互相攻伐,以及从各国内部颠覆政权

《荀子.非十二子》中也有评价“假今之世,饰邪说,文奸言,以淆乱天下,欺惑愚众矞宇嵬瑣,使天下混然不知是非,治乱之所存者” “尚法而无法,下修而好作,上则取听于上,下则取从于俗,终日言成文典,及紃察之,则倜然无所归宿” “不法先王,不是礼仪,好治怪说玩琦辞,甚察而不惠,辨而无用,多事而寡功,不可以为治纲纪” “劳力而不当民务谓之奸事,劳知而不律先王谓之奸心,辩说譬喻齐给便利而不顺礼仪谓之奸说,此三奸者圣王之所禁也” “为诈而巧,言无用而辩,辩不惠而察” “好奸而兴众,利足而谜” 需要注意的是,现在版本中的非十二子的名字应该是被后世篡改过的,因为其中是墨子,惠子,宋钘,慎子,它嚣,魏牟,陈仲,史䲡,田骈,邓析… 等人,这些要么是工匠,要么是法家,名家,都不符合以上评价,但是儒家倒是非常吻合

孔子门徒均无著作流传

据《史记》记载,孔子有弟子三千,其中精通六艺者七十二人,称“七十二贤人”。 孔子有十位杰出弟子,号称孔门四科十哲:

- 在德行方面出众的有:颜回(子渊)、闵损(子骞)、冉耕(伯牛)、冉雍(仲弓)。

- 在言语方面出众的有:宰予(子我)、端木赐(子贡)。

- 在文学方面出众的有:言偃(子游)、卜商(子夏)。

- 在政事方面出众的有:冉求(子有)、仲由(子路)。

- 十哲以外,在文学方面出众的有颛孙师(子张)、曾参(子舆)、澹台灭明(子羽)、原宪(子思)、公冶长(子长)、樊须(子迟)、有若(子有)、公西赤(子华)

但是,非常诡异的是,这些人没有一个人留下功业,著作,传记。甚至不如荀子的门徒,比如韩非子,李斯,都还有著作和功业,就连鬼谷子的徒弟孙膑,苏秦,张仪,都是有单开一篇历史记录的。甚至孔子门徒中在文学方面出众的人,子游,子夏等等一首诗歌都没有留下,他们只出现在与孔子的对话中…. 令人不能不生疑,他们真的这么多才多艺么?

在此,需要特别介绍一下荀子,荀子曾经担任过三任稷下学宫的祭酒。祭酒,就是对应现在的校长,也就是当时盛极一时的稷下学宫学子济济一堂,而他们的校长是荀子,荀子至少培养了三代学子,那么荀子是否更应该是先师,先圣呢?但可惜的是,虽然现在的历史叙事也把荀子作为儒家一员,但是他并未被纳入孔庙中,可见,在儒家眼中,荀子并非儒家人,相反,可能倒是盗取了他的著作,比如《大学》《中庸》很可能就是荀子写的。稷下学宫三任祭酒,当时世界顶级学府的三任校长写文章阐述大学之道,君子之道显然更在情理之中。

《论语.子罕》的作者为战国时期宋国贤臣乐喜

孔子门徒没有著作,那么孔子的著作也是真的么?答案自然也是否定的。比如孔子最为著名的语录《论语》,肯定就不是,它更应该是先秦诸子的一本简要结集,是诸子,而不是一子,我们可以从其中的《子罕》一文一窥究竟:

《论语.子罕》应该是被误读最多的一篇文章,并且从此文中,我们也能看出来,「夫子」二字,肯定也是不懂中华文明的人以讹传讹的错误句读方法导致的错愕

我们来解读几句非常重要的文字

「子罕言利,与命与仁」

子罕,应该是一个人名。这一句话实际上与「国之大事,在祀与戎」很相似,它是指,子罕这个人谈论「利」的时候,都是与「命」和「仁」相关的,即不是个人私利,不是一时兴起,而是遵从天道规律,天命,并且照顾人与人之间的和谐,并非一人独占所有利,并非一人独享所有益。道德经里就有「天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往」。即是谈道,自然要谈利,圣贤哲人怎么可能从不言利呢? 不至于如此迂腐。但是,小人言小利,大人言大利,奸人窃私利,君子明公利这就是第一句「子罕言利,与命与仁」的要义了,子罕经常谈利,但是人家谈的是大利,公利

「达巷党人曰: 大哉子罕,博学而无所成名。子闻之,谓门弟子曰: 吾何执,执御乎,执射乎,吾执御矣」

这一句实际表明子罕应该是一名军人,而且是驾驶战车的军人,所以他没有谈其他的,谈的是御与射,而他自认为更擅长驾驭。圣贤哲人自然应该要知道自己的能力边界,不可能什么都精通,自然有不会的,有所不精的「子绝四,勿意,勿必,勿固,勿我」

这一句显然与孙子兵法中的「知己知彼百战不殆」「因地制宜」一致。即人应该四不要,不要主观而要客观,不要孤注一掷而要因势利导,不要刻板教条而要因地制宜,不要困守自我的狭隘而要海纳百川的无我之境「夫子圣者与? 何其多能也。子闻之,曰:大宰知我乎,吾少也贱,故多能鄙事。君子多乎哉,不多也」

这一句句读非常重要,「夫」其实是古代常用的一个语气词,不是「夫子」二字连读,原本应该是「夫,子,圣者与」即子罕被称为圣者,无所不通,他是如何做到的?子罕回答,说他自幼出身贫寒,所以做过各种事情,「鄙事」其实应该是一种自谦的说法,这就像王安石从县官做起,一步步做到宰相,古人也说「宰相必起于州郡,猛将必发于卒伍」,这其实和子罕这句话是类似的,就是从基层干起。「君子多乎哉,不多也」这一句是说,君子会嫌自己懂的东西多而不好么?不会的,君子技多不压身,从不嫌多

「子曰: 后生可畏,焉知来者之不如今也。四十五十而无闻焉,斯亦不足畏也已」

这一句应该也是被误读非常严重的一句了,要准确理解这句话的意思,需要知道「畏」「闻」二字究竟何意,畏的是什么,闻的又是什么。我们结合中庸首章「道也者,不可须臾离也;可离,非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也」,我们可以知道,君子畏的是自己偏离道了,畏的是自己有不知道的,没有见过的。君子「朝闻道,夕死可矣」,所以「闻道」,才是君子应该追求的那么这一句所要说的道理就是: 后生之人,如果能心有畏惧,担心偏离了道,恪守慎独,那就不用担心后人不如今人。而一个人如果四十五十岁还没有闻道,也是因为他们没有畏惧过自己偏离过道,早就放飞了自己,哪里还有慎独呢?

综上,可见儒家人对《论语.子罕》的解读都是错的离谱,甚至把文中的子罕故意窜改为了孔子

子罕会是谁?

应该是春秋时期宋国贤臣「乐喜」,字子罕。他在宋平公(公元前575年—公元前532年)时任司城,位列六卿,主管建筑工程,制造车服器械,监督百工,他也是曾经大败中山国的乐羊的先祖

为什么会是他呢?

因为曾经有人献一块美玉给他,他拒绝接受,并建议那人把玉卖了,而子罕篇中也有类似的记录「有美玉于斯,韫匵而藏诸?求善贾而沽诸? 子曰:沽之哉!沽之哉!我待贾者也」,两者就非常契合了。乐氏一族是推崇黄老之学的,晋代皇甫谧的「高士传.乐臣公」有记录「乐臣公者,宋之商丘人也。其先宋公族,其后别从赵。其族乐毅,显名於诸侯。而臣公独好黄老,恬静不仕。及赵为秦昭王灭,臣公东之齐,以老子显名,齐人尊之,号称贤师。赵人田叔等皆尊事焉」。而更为著名的战国时期的军事家乐羊和乐毅也是乐喜的后代。

子罕篇有许多名句,比如:

- 「子曰:君子居之,何陋之有?」

- 「子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜」

- 「子曰:吾未见好德如好色者也」

- 「子曰:三军可夺帅也,匹夫不可夺志也」

- 「子曰:岁寒,然后知松柏之后雕也」

- 「子曰:知者不惑,仁者不忧,勇者不惧」

过去我们不知道这些文字中所指的「子」是谁,现在我们知道了,其实是乐喜。

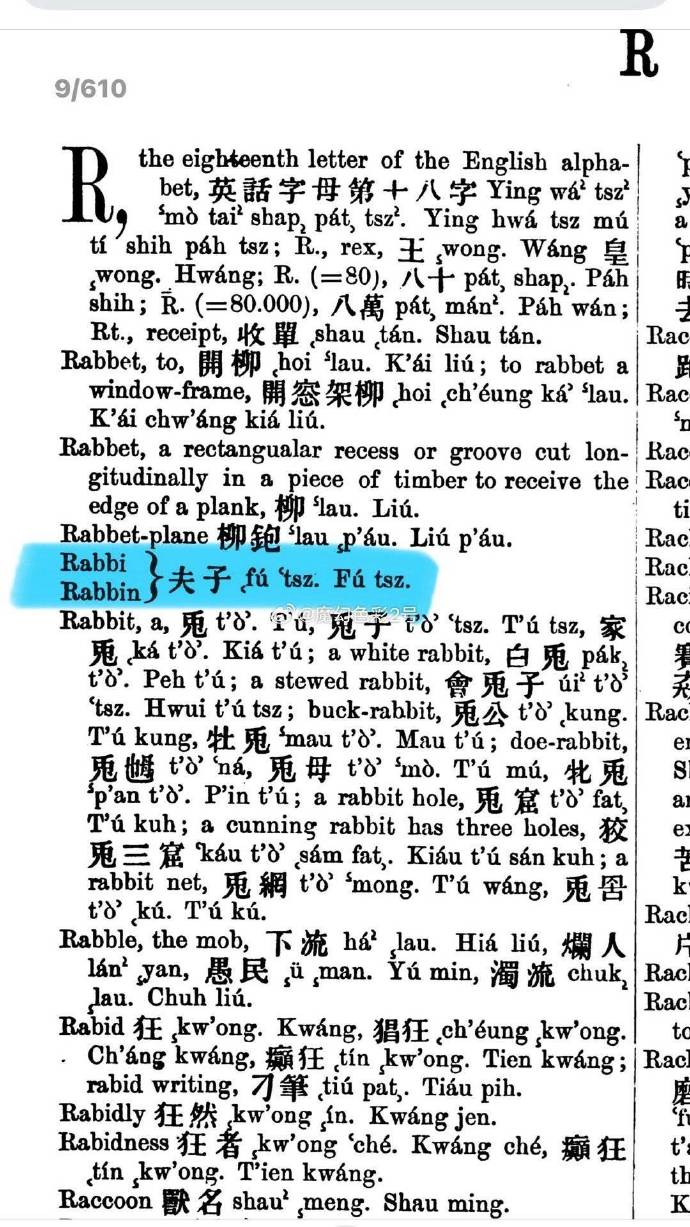

“夫子”与“儒”的英文读法是 Rabbi 和 Ju

从《论语.子罕篇》中我们会发现,“夫子”其实不是中国先秦哲人们的称呼,那么它究竟来源何处,并是何意呢?

1869 年,德国传教士罗存德曾编撰出版了「英华字典」,其中第四册第5页中有一则对 Rabbi 的解释是“夫子”(图四)。我们知道,拉比 Rabbi 是犹太教中精通塔木德的精神领袖,宗教导师阶层,负责主持宗教仪式,其实也就是祭司了。它还有圣徒的含义,负责布道,教牧。“孔夫子”这个称呼如果按英华词典的解释,就是 孔祭司,孔 Rabbi 了,而孔子门徒应该也就是犹太教布道者了。“夫子”这个称谓,的确只在儒家圣人中才有,比如孔夫子,孟夫子

图四:英华字典中对 Rabbi 的词条解释

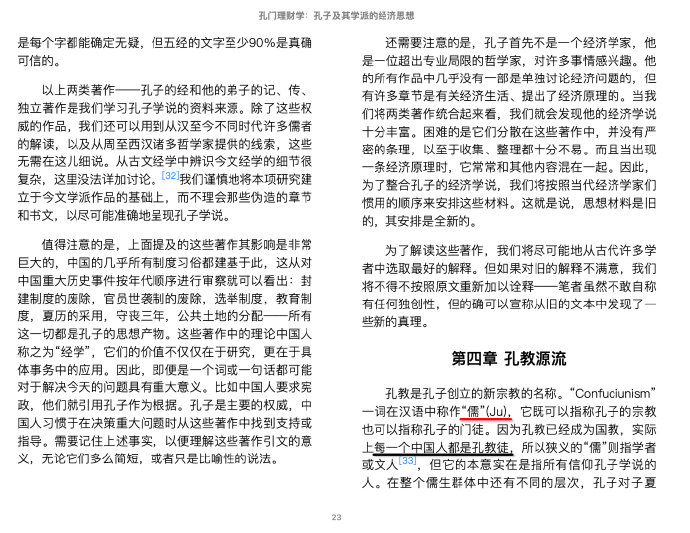

1911年,创办孔教的陈焕章,在美国哥伦比亚大学写了一篇博士论文,后来被以《孔门理财学》为名出版,其中提到儒的读法不是 Ru,而是 Ju(图五)。陈焕章,是康有为的得意门生,他后来归国致力于创建孔教,与康有为,梁启超,严复,伍廷芳等一起推动把孔教定为国教,因此他的文章自然非常权威了。即儒的正确读法是 Ju,应该和 Jew 发音一样

图五:陈焕章博士论文《孔门理财学》

从《大学衍义节略》和张载的学问一窥儒家真实的学问内容和水平

儒家的学问究竟如何,我们很难知晓了,因为很多已经被删除。比如《墨子》原本是有两篇非儒的,一篇《非儒上》一篇《非儒下》,前者已经“佚失”,只留下了后者,但是我们从非儒下一篇就可以看出,墨子对儒者的批评实际上只是在其礼制和行为表现上的,并没有触及其学说理论,那么,学说理论必然是在《非儒上》一文中批评的,而应该有人不想让大家看到这篇文章,于是将它“佚失”了

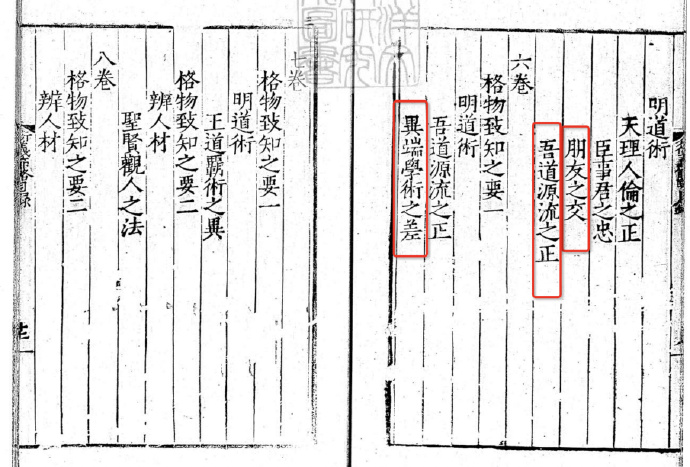

不过好在明儒们给我们保留了一本儒家学说的书,即《大学衍义节略》。此书是明朝的杨廉(1452-1525)于成化之后编辑出版的,据说是在南宋时期真德秀(1178-1235)写的《大学衍义》基础上做的编辑,其中增加不少宋濂(1310-1381)的内容,其中有一篇「异端学术之差」(图六),其中把六艺之外的学说全部标记为异端学说,“异端,非圣人之道而别为一端”,尤其“以杨墨老佛乃异端之大者”。现在我们知道,这里的圣人并非中华民族的圣人,而是犹太民族的圣人,它们反而视中华文明的杨墨老佛为异端,要铲除之

大学衍义节略的目录中还有许多“格物致知”的内容,但是从其目录就可以看出,全部都是与厚黑学有关的内容(图七),比如“圣贤观人之法”“帝王知人之事”“奸雄窃国之术”“俭邪罔上之情”“奸臣”“佞幸之臣”,这些内容显然和格物致知没有任何关系

|

|

| 图六:大学衍义节略目录之一 | |

|

|

| 图七:大学衍义节略目录之二 | |

这种往中国古人的学说中不断掺沙子,故意混淆和迷乱原义的方式,在宋儒张载,朱熹的著作中也随处可见。比如张载认为世界的本体是气,而气又是什么? 他没有任何解释和探知。

在中国古代的格致学中,「气」只是对未知的物质流的统称,它不是具体的一个本体。比如,我们现在认为的电流,古人认为是电气,导电物体之间有电气流动,它具体是什么,其实是需要深入探究的。包括「力」,也是一个导致某种现象发生的原因的统称,比如「引力」,是两个具有质量物体之间会相互靠近的原因,但是它究竟是什么,其实是需要深入探究的。格致学古人命名,通常是一类概念,它不是具象的,具指的,甚至是不确定性的,但为了能描述和表达,需要有这样一个概念

张载对佛学的认识和王阳明也一样,其实佛学中也非常多门派,各种认知非常正常。但是人类所看见的世界不是世界本原,而是人类的感觉器官,mindset,个人经历等等诸多认知导致的观念罢了…..即心经中所说的「受,想,行,识」,佛学是让人能打破自己的虚妄认知,不要以为你看见的就是正确的,你看见的也会有人造假….

张载认为,人只要知礼成性就能成为圣人,这显然是大大误导了对古人对圣人的定义。古人对圣人的定义就是类似「尚书」中对伏羲描述是那样,「仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情」,这一点与朱棣对圣人的解释一致,在《明太宗实录.卷二十九.》中有记录永乐二年三月( 1402年),朱棣在殿试的时候对着 472 个举人说了一段话「圣人之治天下,明于天之经,察于地之义,周于万物之物,其道贯古今而不易也。是故黄帝尧舜统承先圣,垂衣而治,神化宜民,朕惟探其精微之蕴,历象、禹贡、洪范载于书,大衍、河图、洛书著于易,…., 今仪礼、曲礼、周礼仅存而乐书闻焉,朕惟欲考三礼之文,补乐书之闻,定黄钟之律,极制作之盛…」,关于古人所认知的圣人究竟为何,将会用单独一篇文章撰写,此处按下不表,在此只是指出,最迟在永乐时期,中国顶层所认知的圣人都是有真才实学,并且为天地万物创造发展的,这和儒家徒有虚名、自吹自擂的圣人皆然不同

张载更为有名的一句话就是“横渠四句”:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,这里的往圣,绝学指的是谁的往圣,谁的绝学,读到这里,大家应该也非常清楚了。最后需要提一下,张载从未治过国,甚至连地方主政都没有做过,倒是积极反对王安石变法

孔子首封爵是在西汉末年,公元元年,晚于司马迁去世 80 年,且爵位实属偏门

按现在的历史叙事,孔子世家是从先秦时期就备受人所尊敬的,并且在「史记」中被单开了一篇。

史记,按现在的历史叙事,是太史公司马迁(前145 - 前86?)所写,但是非常诡异的是,孔子被封爵位的最早记录是汉平帝元始元年(公元 1 年,即西元元年),所赐封号为褒成宣尼公。值得注意的是,中国古代有五等爵的制度,比如《礼记·王制》中有“王者之制禄爵,公、侯、伯、子、男,凡五等”的记载,即在王位之下,还有公、侯,伯、子、男五等爵位,而到了汉代,在实践中其实对其做了简化,主要保留了王和侯两个爵位,公、伯、子、男则非常少。因此,孔子在西汉末年所受的封赐,其实是不常见的偏门爵位。另外值得注意的是,给孔子封赐爵位的汉平帝此时只有 10 岁,是的,汉平帝总共就只活了15岁就驾崩了,他是西汉倒数第二个皇帝,西汉在他死后三年就亡了…. 所以实际掌控朝政的是太皇太后王政君,王政君是王莽的姑姑,王莽后来试图恢复周制。中国历史上,试图恢复周制的,都属于倒转天罡的人,比如后来有名的武则天,所以这个特征也很值得大家留意

汉平帝的父亲是中山孝王刘兴,母亲是卫姬,他幼年体弱多病,身体发青,可能患有现代医学所称的青紫型先天性心脏病,中山国,卫氏,遗传病,这些特征大家也可以暂且留意,它们将会成为后面我们经常提及的,被现在的历史做隐藏,但对中国乃至世界历史发挥着重大影响的一种隐秘力量的草蛇灰线

言归正传,孔子是在西汉末年汉室衰微之际被封了一个偏门的爵位,那么司马迁是怎么未卜先知,就能给孔子世家单开一篇呢?要知道,史记中的世家,全部都是司马迁之前就非王即侯的人。所以,史记中的孔子世家,恐怕是后来被添加的,肯定不是司马迁所作,甚至史记本身都可能不是西汉时期的作品,当然,这个问题就已经足够单开一篇文章讲述了,在此暂且按下不表,我们只对孔子世家这一篇的时间产生疑问,就足以看到中国历史被篡改的复杂性了。

下面附上中国古代给孔子封号的记录:

- 汉平帝元始元年(西元1年) 褒成宣尼公

- 汉和帝永元四年(西元92年) 褒尊侯

- 北魏孝文帝太和十六年(西元492年) 文圣尼父

- 隋文帝开皇年间(西元581~600年) 先师尼父

- 唐太宗贞观二年(西元628年) 先圣

- 唐太宗贞观十一年(西元637年) 宣父

- 唐高宗永徽年间(西元650~655年) 先师

- 唐高宗显庆二年(西元657年) 先圣

- 唐武则天天授元年(西元690年) 隆道公

- 唐玄宗开元二十七年(西元739年) 文宣王

- 宋真宗大中祥符元年(西元1008年) 玄圣文宣王

- 宋真宗大中祥符五年(西元1012年) 至圣文宣王

- 元成宗大德十一年(西元1307年) 大成至圣文宣王

- 明世宗嘉靖九年(西元1530年) 至圣先师

- 清世祖顺治二年(西元1654年) 大成至圣文宣王先师

- 清世祖顺治十四年(西元1657年) 至圣先师

作为对比,也附上中国古代对二郎神的封号记录:

- 宋真宗时期(1013年)清源妙道真君

- 宋徽宗时期(1102年)昭惠灵显王

- 元英宗时期(1321年)护国灵应王

- 明嘉靖年间(1522–1566年)英烈昭惠灵显仁祐王

- 清雍正五年(1727年)承绩广惠显英王

- 清道光年间(1821–1850年)冰消瓦解之神

柳宗元所写的《龙城录》中记录了一则「赵昱斩蛟」的故事,其中介绍了隋朝时候有一个叫赵昱的人,他帮助百姓斩杀了为乱一方的水中蛟,人们为他立庙纪念,到唐太宗的时候,赐给他神勇大将军的封号,后来在又被加封赤城王,又封显应侯,亦封佑应保慈先生”。

中国古代其实是「君授神爵」的,给各地民众所信仰和拥戴的“圣人”“神灵”赐爵,仅从以上事例,就可知孔子被封爵其实与二郎神,赵昱无差别,甚至赵昱被封王的时间还早于孔子许多年,即赵昱的爵位其实比孔子还高一些。

那么中国古代顶层所遵奉的是什么?

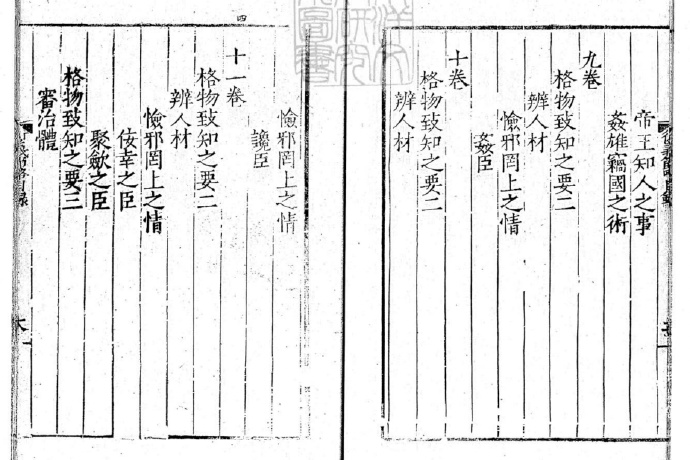

是昊天上帝,即天道。现在在北京天坛中就有太昊上帝的牌位。在《明太祖实录.卷二十九》,洪武元年正月告祀南郊的时候,朱元璋说了一段话,其中提到了「昊天上帝」,即明初时候,主要祭祀的是昊天上帝 (图八)

「人以一心对越上帝,毫发不诚怠心必乘,其机瞬息,不禁私欲必投其隙,夫动天地感鬼神,惟诚与敬尔。人莫不以天之高远,鬼神幽隐而有忽心。然天虽高所监甚通,鬼神虽幽所临则显,能知天人之理不二,则吾心之诚敬,自不容于少忽也.。今当大祀,百官执事之人各宜慎之..」

朱元璋这一席话显然与中庸首章中的「道也者,不可须臾离也;可离,非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也」完美呼应

图八:明太祖实录.卷二十九

孔子世家在唐末已经断绝,明末天启年间却又开始修起了家谱

按 2007 年《mangzine·精英》(广州)第9期「内孔外孔永为世仇」的文章所记,孔子世家在五代十国时期差点绝户,原因是当时孔府的一个洒扫户刘末,在梁太祖乾化三年(913年)一天深夜,杀死孔子第四十三代嫡传孔光嗣,并想斩草除根,连同其独子孔仁玉一同杀死,单被其乳母张氏狸猫换太子,把自己的儿子和孔仁玉交换,自己的儿子被刘末所杀,孔仁玉得救了,而刘末则以孔末为名,并以孔子后裔自居。虽然后来孔仁玉十八岁后拨乱反正,由此产生了内孔外孔之争…. 这个故事的记录我们暂且不去考察,仅这个桥段就和伊斯兰教的什叶派与逊尼派之争非常像了,既然不是嫡传血脉,何来外孔之争呢? 况且,狸猫换太子,究竟是太子被换还是狸猫被换,在没有任何 DNA 技术的情况下,实际上也就只靠张氏的一面之词了,按照人性来说,保留自己孩子的性命并称其为孔子后裔,似乎更加符合利益的现实考量,即,孔子世家所谓的内孔,恐怕在此时已经实际绝户了….. 后来的孔子世家恐怕都是六耳猕猴了

另外,按孔德墉自称,他们是从宋代开始收录世袭奉祀的直系长孙一人的手抄本孔氏家谱开始,如果不算大修的话,孔氏家族一共经历了六次修谱。自明朝起,《孔子世家谱》虽有“六十年一大修,三十年一小修”的定约,但《孔子世家谱》实际上只大修了 4 次:即明天启年间、清康熙年间、乾隆年间和1930年至1937年间。请注意,孔家这里吹水成分就非常大了,从宋代开始到民国时期,跨度有 1000 年,只修了 6 次家谱,但是却敢号称有六十年一大修,三十年一小修的定约,可见孔子世家是非常不恪守定约的… 而且这六次修订,有四次都是在明末之后 300 年中发生的,这和我们之前在「皇帝驾崩与儒教夺权」中所判断的,明朝在土木堡之变之后已经被儒教夺权也非常吻

根据家谱统计,这个被吉尼斯世界纪录列为“世界最长家谱”的庞大家族,其后裔亦呈几何数字增长:清康熙年间续修的家谱共计孔子后裔近2万人,乾隆年间为10万余人,到了民国时期已增至56万人,而今,全球已多至400万人。

所以,孔子世家实际上是从明末开始大规模增长人口的,这些人口究竟来自何处,大家应该心知肚明了

孔子进太庙于明朝嘉靖年间

太庙,是古代中国天子的宗庙。最早太庙只是供奉皇帝先祖的地方。后来皇后和功臣的神位在皇帝的批准下也可以被供奉在太庙。关于功臣配祀的记载最早可追溯至先秦时期,据《尚书·盘庚》记载:“兹予大享于先王,尔祖其从与享之。”《周礼》载:“凡有功者,铭书于王之大常,祭于大烝,司勋诏之。” 相对稳定的功臣配享于帝王庙堂制度始于三国时期的曹魏。据《魏书》记载:“昔先王之礼,于功臣存则显其爵禄,没则祭于大烝,故汉氏功臣,祀于庙庭。大魏元功之臣功勋优著,终始休明者,其皆依礼祀之。”曹魏时期配享太庙的功臣有 26人,其中包括夏侯惇、曹仁、曹真、曹休、夏侯尚、张郃、徐晃、张辽、乐进、曹洪、夏侯渊、朱灵、文聘、臧霸、李典、庞德和典韦

然历代功臣配享太庙的资格条件严苛,隋朝、元朝的太庙甚至没有功臣配享记录,其中元朝太庙只有配享一位皇后,即元世祖忽必烈的皇后察必皇后。宋朝时候,王安石就配享过太庙,所以王安石变法肯定是成功了,不过在南宋时候,王安石被移出了太庙,司马光则被移入了。

孔子,配享太庙的时候是明朝嘉靖年间,和司马光一样,没有任何功业就被配享太庙了,而同时被移出太庙的则是姚广孝。姚广孝,是辅佐朱棣取得靖难之役胜利的人,自然对朱棣而言有莫大的贡献,朱棣甚至为姚广孝亲自撰文写了墓志铭。南宋,明末发生了何种事情也可想而之了,而有趣的是,中国所谓明朝海禁,闭关锁国也是发生在嘉靖年间,葡萄牙人第一次登陆中国的记录也是在嘉靖年间

曲阜孔庙的规格僭越了天子之制

按现在的资料介绍:曲阜孔庙扩大至现有规模,始于宋代,今日之布局则是清雍正、乾隆年间重修后形成的。庙宇总面积约327.5亩(合13万平方米),呈狭长方形,南北长约1100米,贯彻旧曲阜县城南北,并将城池分为东西两部分。建筑模仿皇宫规制,沿中轴线左右对称,布局严谨。庙内共有九进院落,包括五殿、一阁、一坦、两庑、两堂、十七座碑亭,总共480间,其中最古老的建筑是建于金代的一座碑亭,其后元、明、清、民国各代建筑皆有

曲阜孔庙作为儒家所谓的发源地,有着孔庙中的最高规格自然无可厚非,但是需要注意的是,曲阜孔庙的建筑规格显然僭越了天子规格。在中国古代,只有天子才能配享九进,皇宫规制,王及以下只能六进,而且肯定不能使用中轴线对称布局,比如从墓葬来看,先秦时候只有天子才能配享「中」字形墓葬,王只能是「甲」字形墓葬。孔子封号最高也就是王,清末的时候其实还是衍圣公,连王都不是了,但为何敢僭越天子规格?这只能是 1911 年之后修建的了,绝不可能在之前修建如此规模。而且,这也可以看出,标榜遵循君臣礼治的孔子世家,把自己的孔庙都修的僭越君臣礼治,也可以说是非常双标,非常言行不一了

孔教从 1908 年开始成为显教

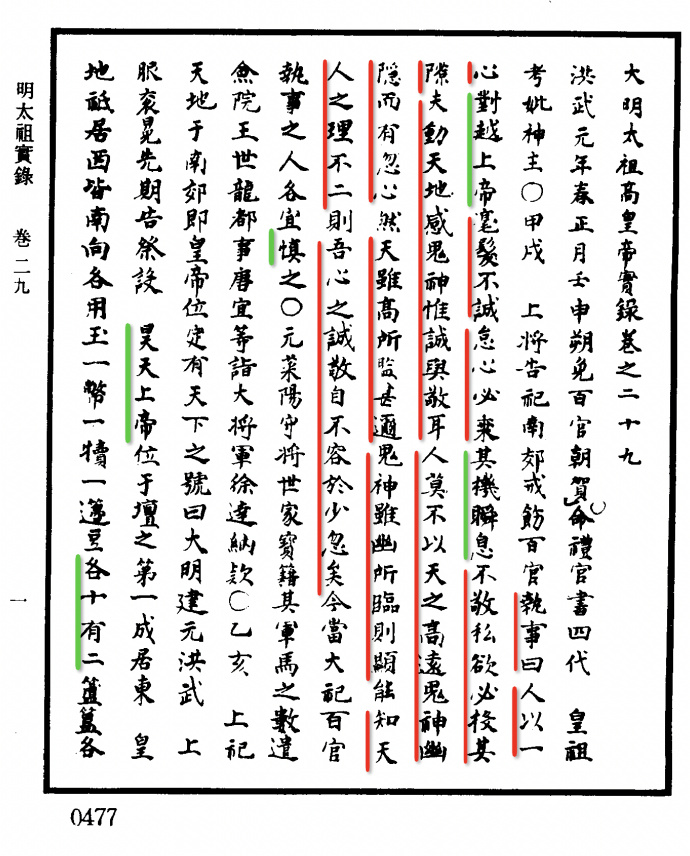

孔教其实是在 1908 - 1912年左右才开始创建起来的,而且还是伍廷芳,严复,康有为,梁启超,陈焕章这些留洋留日的“民国大师”,“开明”人士们所力荐应该立为国教的。因此,孔教在之前应该并非显教,也没有成为社会的主流,所以才需要创建,并力荐成为国教

国家图书馆收藏有一张老照片「伍廷芳在美国劝设孔教堂」,拍摄于1908年(图九)。而从美国哥伦比亚大学博士毕业的陈焕章于 1912年,也创办了一个宣传孔教的核心期刊《孔教会杂志》(图十),其中许多民国大师在其中撰文发表

|

|

| 图九:伍廷芳在美国劝设孔教堂,国家图书馆藏 | |

|

|

| 图十:孔教会杂志第一卷第五号封面 | |

更为有意思的是,就在民国大师们创建孔教,并要把孔教立为国教之际,1908年,山东被划为德国人的势力范围,德国在山东强占路矿利权,山东人民纷纷反抗。所谓孔子世家的第七十五代衍圣公孔令贻这个时候却敲锣打鼓地把基督教皇帝威廉二世的画像迎进孔府了(图十一)

图十一:孔子世家的第七十五代衍圣公孔令贻

「罢黜百家,独尊儒术」自 1916 年才开始出现

过去一直所说的,“罢黜百家,独尊儒术”是自汉武帝时候开始的,而且汉武帝还是受著名汉儒董仲舒的影响如此做的。但是,“罢黜百家,独尊儒术”并不出现于中国古籍中,《汉书·武帝纪赞》仅仅表明“孝武初立,卓然罢黜百家,表章六经”。学者易白沙在1916年2月15日《青年杂志》第1卷第六号发表《孔子评议》,称“罢黜百家,独尊儒术,利用孔子为傀儡,垄断天下之思想,使失其自由”,第一次提出“罢黜百家,独尊儒术”,指出这一政策正是帝王以孔子为傀儡奴役人民的手段。

由此,可见中国历史被民国时期所涂抹、篡改和扭曲之严重

儒教的风俗与伊斯兰教极像

儒家的许多风俗其实并不能称之为学问,实际上更像是一种宗教,尤其与伊斯兰教相像,以下简单罗列几点:

以圣人只言片语,不成系统的语录为经典

《论语》,一直被儒家当作经典中的经典,四书五经之首。但是它其中的内容全部都是只言片语,毫无上下文,也没有成系统的分析和讲解的内容,甚至和「郭店楚简」中的内容都不能相比。这与西方宗教的经典都非常相像,其中都是只言片语的散乱语录,无论是福音书,圣经,还是塔木德,古兰经,全都如此。我们之前分析过,论语其实是一些诸子的话的简要结集,那么为什么要把这样的书作为经典呢?这样就非常方便祭司,主教们按需解释了,教义的解释权就完全在祭司和主教阶层,民众完全无法理解和擅自解释

这与中国顶层的意识形态完全不同,中国顶层是敬奉昊天上帝,即天道的。人们可以直接从天地自然中观察,发现自然和社会的运行规律,即使没有圣人的教导,也可以自己发现新规律,甚至可以对已知的知识进行更新,推向更深,更高,更精确的境界

以圣人曰过的话作为生活准则

儒家和伊斯兰教相同之处还在于,这套教义实际上是约束人们的生活方式的,而不是让人们理解事物运行的规律,因地制宜,因势利导,推成出新。所以你可以看到,儒家言必谈孔子,孟子,似乎后来的2500年的人们就一点认知的进步都没有,经济和生活的变化也一点没有变化,似乎时间是停滞的,就像伊斯兰教一模一样

只有几本经书,并且排他性极强

儒家的经书主要是论语,外加几本四书五经。就连科举考试都只考四书五经的内容。其实要治理一个国家,怎么可能只靠四书五经呢? 关于中国的科举制度,实际上也是被误解和扭曲的了,这需要单开一篇文章介绍,在此也按下不表。儒家的四书五经,不提数学,不提物理,不提经济,不提兵法,不提社会,不提心理…. 而这些,实际上都是中国古代大学所教授的知识,都被作为「杨墨老佛,异端之大」给排除了

对经书的解读不同就产生了各种教派,理学心学,派系之间互相为敌,互相不对付

程朱理学,阳明心学,看起来好像都是儒家学问,著作等身,但是其实都是不解天地之道的经书,徒然消耗人们的精力和时间罢了。他们互相辩论,互相为敌,闹的不宜乐乎,实际也是在博取眼球,吸引人们的目光和注意,而那些真正的学问,真正重要的问题,就不会有人关注了

建立严格的社会秩序

儒教的君臣,父子,夫妻,师徒关系和伊斯兰教的一样,严格的秩序固化,是不允许青出于蓝而胜于蓝的,不允许以下犯上,孩子只是父母的防老工具,女性地位非常之低,基本沦为生育和性欲工具

约束女性,裹小脚,戴头巾,不能裸露身体,甚至有贞洁锁和女阴残割

儒家这种陋俗与伊斯兰教完全一致,大家自己可以搜索了解贞洁锁与女阴残割

中国女性在先秦时候就可以保持自己的姓氏,即使出嫁,也并不改姓,而西方至今则还有女性从夫姓的习俗,比如美国前国务卿希拉里.克林顿,美国前第一夫人米歇尔.奥巴马都是从夫姓的

多妻制

伊斯兰教教义规定,男性最多可以有 4个妻子,而儒教则不受限制,比如康有为就有 6 房妻妾,并且其中五个都不满 20 岁

中国古代实际上一直都是男女平等,非常重视女性在家庭中的作用,并且信奉的是一夫一妻,比如鸳鸯,连理枝,比翼鸟等等都是一夫一妻的比喻

跪礼

从上文伍廷芳在美国劝设孔教堂的照片中就可以看到孔教施行的是跪礼,这种跪礼在每年春节山东某些地区还能看到,一大群人在路上就能施跪礼,而且这种跪礼和在法国巴黎街头伊斯兰教的跪礼几乎一模一样。

中国古语:男儿膝下有黄金。男儿除了跪父母跪祖先跪神灵,怎么能轻易的在大街上就随便施跪呢? 中国道教和佛教就没有这样的跪礼,就连奉关公,奉妈祖的也不施跪礼,唯独儒家如此。

犹太人记录的犹太在华的儒化历史

美国人浦安迪,在其 2011年出版的《浦安迪自选集》中有一篇十分特别的文章《中国犹太人的儒化》

其中有两点很让人惊叹:

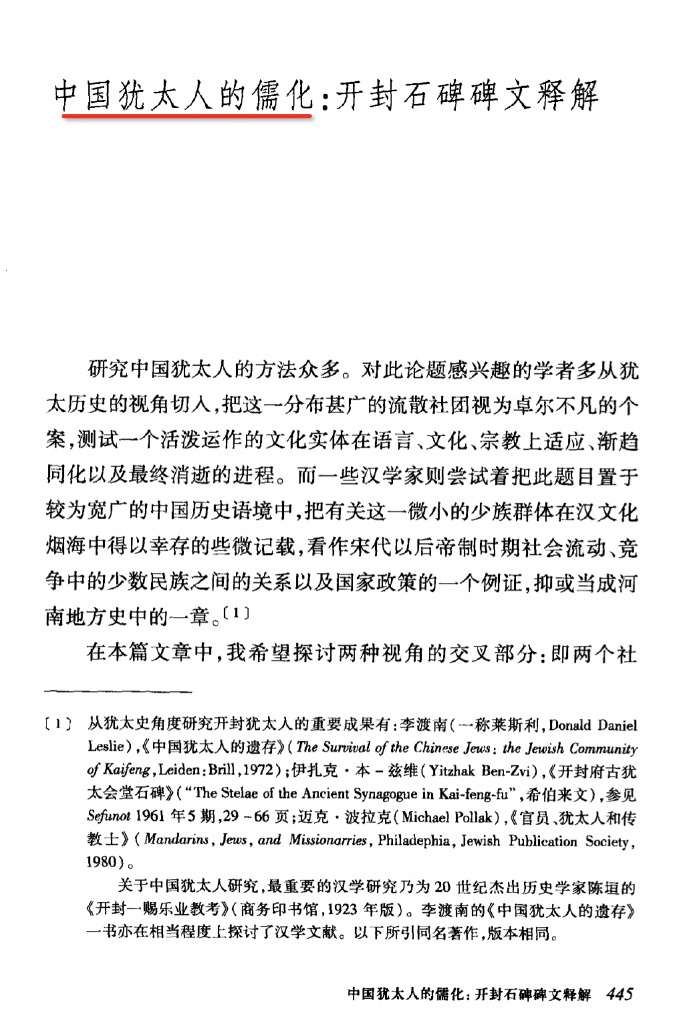

犹太圣典的教义与孔孟之道完全一致(图十二)

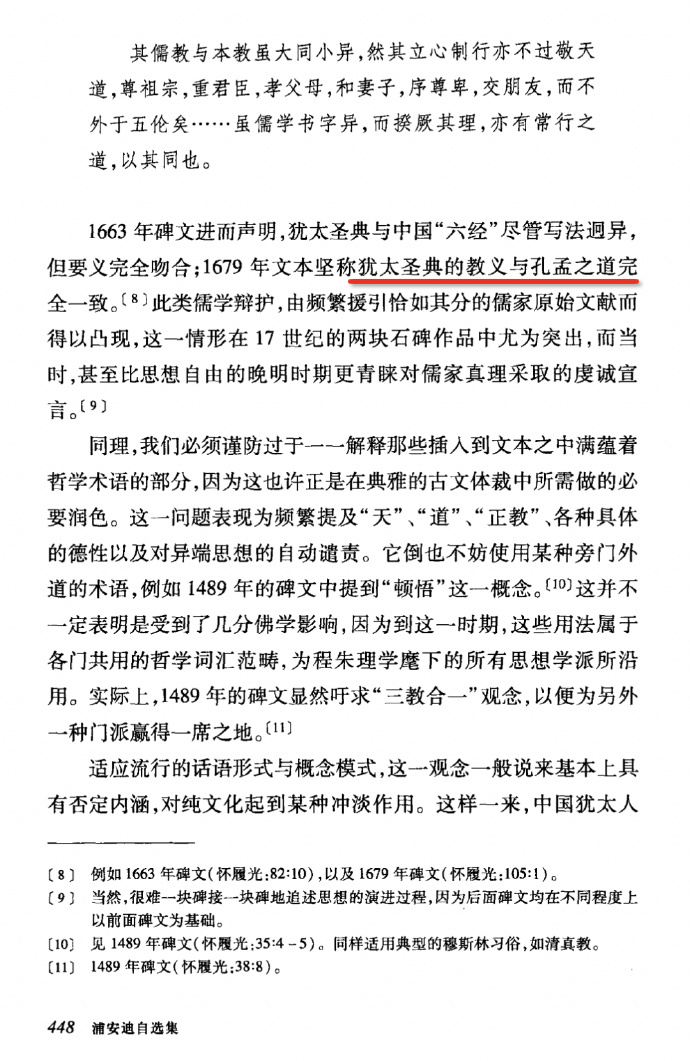

开封曾经有过犹太清真寺 (图十三),请注意,是清真寺

|

|

图十二:犹太圣典的教义与孔孟之道完全一致

|

图十三:开封曾经有过犹太清真寺

|

2014 年宋健发表的 Chinese Jews and China-Israel Relation,其中也提到了许多宋代和明代以及近代犹太人在中国的情况。此篇文章尤其令人惊讶的是,提到了赵紫阳自己亲口说自己是犹太人后裔,“北宋时期,在当时的京城开封,有一个犹太小社区,受到皇帝的庇护,并被赐予中国姓氏。而我那一族,居住在与海丰相邻的安阳滑县,根据祖上的说法,正是犹太社区的一部分”。文中称据研究,北宋时期(960-1127),开封已有从印度孟买迁徙而来的犹太人群体。鼎盛时期,该群体成员多达4000人,500多户,70多个姓氏。他们建造会堂,诵读《摩西五经》,并进行祈祷、斋戒、割礼等仪式。四百年后,明万历年间(1753-1619),开封犹太人大多流散各地,仅存10-12个宗族。明崇祯十五年(1642年),开封城遭黄河淹没,三十万开封居民逃难,安阳地区的滑县成为主要的避难所。灾后,开封犹太人只有李、赵、艾、张、高、金、石七姓八姓迁回开封。

需要特别提及一点的是,宋健(1931-),是中国科学院院士,中国工程院院士,瑞典皇家工程科学院院士,美国国家工程院外籍院士,曾参与主持了“夏商周断代工程”,还提出了人口控制论,为中国独生子女政策的总设计者,当然,这个政策主要是对汉族实施的。现在大家也应该知道为何有计划生育政策,并且只针对汉族了。

《红楼梦》透露的玄机

红楼梦一直被人们认为它是用一种非常隐晦的方法撰写真实的历史,即“甄士隐去,贾雨村言”。过去很多人认为红楼梦是明末或者清朝时候撰写的,但是经过我们的考证,它应该是写于 1304 年左右,即元朝中期,后来的元末起义军的红巾军取红色为标志应该就来自于红楼梦,此处也需要单开一篇文章,在此先按下不表。但它的确是在试图通过隐晦的文字表达中华文明即将遭遇空前浩劫的担忧,其中多次提到「中山狼」,比如“子系中山狼,得意便猖狂”“中山狼,无情兽”。而在《红楼梦》第十八回,更是透露了这种势力其实就是元代时期盘踞在江浙一带的回回了。

《红楼梦》第十八回情节是贾家给贾元春修了一个大观园,以做为元妃省亲的住所,其中要给许多亭台楼阁取名赋诗。贾宝玉给一处取名为「红香绿玉」,被元妃改为了「怡红快绿」,并赐名为「怡红院」。贾宝玉在给此院赋诗时,又准备使用「绿玉」一词,却被薛宝钗打住,让他把「玉」字换成「蜡」字,并暗示着影射的是「赵钱孙李」

原文:“宝玉问: 绿蜡可有出处? 宝钗悄悄的咂嘴点头笑道: 亏你今夜不过如此,将来金殿对策,你大约连赵钱孙李都忘了啊….”

「赵钱孙李」其实就是来自所谓北宋时期钱塘地方所出的百家姓…

所以,这里暗示的就是元代盘踞在江浙钱塘一带的回回,明朝有回回寺,反犬旁的回,那时的回回寺应该就是现在的清真寺了,自然是绿色的

贾宝玉用「绿蜡」赋诗之后,果然得到了元妃的喜欢,「喜之不尽」

另外,还有几个细节需要留意:

薛宝钗指出,元妃穿的是黄袍

这里也 非常奇怪,因为贵妃不可能穿黄色的,黄袍只能皇后,皇太后穿

所以,这应该暗指中华正统的顶层意识形态了,即中华顶层意识形态是红色的,不是绿色的

取名怡红院,自然是偏爱红色,而非绿色

此处明显是暗指中华文明正统是红色,不是绿色,所以元妃不喜欢用绿色形容玉 !

元妃还指出,她最喜欢「潇湘院」「蘅芜院」其次是「怡红院」「浣葛山庄」

潇湘是楚国地界,也是元末红巾军势力最大的地方,和怡红二字,也算契合了

道藏与佛藏在历史上各自修过数十次,儒藏一次都未修过

中国历史上曾经对道藏和佛藏都各自编修过 8 次以上,而且许多都是奉诏编撰,而儒藏一次都没有修过,看到这里,看官们也应该知道原因为何了。以下列出历史上每次编修道藏和佛藏的时间,供大家了解

历史上有 8 次编撰「道藏」,其中有 6 次都是奉诏编撰:

- 最早一次是南北朝 471 年,此时刚好是北魏击败柔然空前强大时候,应该是当时刘宋为了抵御北齐的国王与法王一体的偶像佛教而产生的需要。

- 第二次,是唐玄宗时期。唐玄宗结束了自武则天、韦皇后、太平公主这些女性血缘系统对朝政的影响。而从武则天的名号来看,她建立的显然也是国王与法王一体的偶像佛教。所以此次编撰道藏,应该是为了拨乱反正一些意识形态的需要

- 第三次,是宋真宗时期,刚好是在五代十国理性主义时期之后,北宋初期

- 第四次,是金朝的金世宗(1123-1189)时期,这个时期和金朝发行平民可以使用的纸币(1154年),类似现在的纸币很重合

- 第五次,是元朝,可能是道家自己编撰的

- 第六次,是永乐四年,靖难之役之后不久,这比永乐大典开始编撰的时间还早,永乐大典是永乐六年开始编撰,可能是为了消除方孝孺之流的儒教影响 ?

- 第七次,是正统九年,其实这是正统亲政第三年,此时儒教应该势力比较庞大了,再过五年就会发生土木堡之变了….

- 第八次,是万历十五年…有意思,刚好和某人的书名一样了,而且也是在利玛窦,徐光启,李之藻出版「几何原本」「坤舆万国全图」之后不久….应该是万历发觉了很多不对劲的地方,开始寻访更多遗失的典籍,并消除嘉靖朝儒教猖獗的影响,以拨乱反正的需要

「佛藏」在古代据不完全统计,按维基百科上佛经目录的编撰历史来看,加上题解,总计 32 次:

- 魏晋南北朝时期 6 次

- 隋代 3 次

- 唐代 9 次,其中唐高宗 3 次(664,665),武则天 1 次(695),唐玄宗 3 次(730),唐德宗 2 次(794,800),请注意,玄奘大唐西域记是 646 年写完,瑜伽师地论是 648 年写完,唐朝击败东突厥是 630年,击败西突厥是 657 年。非常明显,唐高宗时期的三次很可能也是武则天所主导的,而唐玄宗则应该在拨乱反正,唐德宗时期可能还有新的变化,因为之后很快就会有牛李党争了(808-846)….

- 五代十国 1 次,是南唐时期,945 年

- 宋代 5 次,其中宋真宗 1 次(1013),宋仁宗 2 次(1027,1036),宋徽宗 2 次(1104,1105),请注意,全部都是北宋时候,靖康之难是 1126 年发生的,之后就是南宋了,南宋一次也没有佛经目录编撰

- 元代 2 次,其中忽必烈 1 次(1289),元成宗 1 次(1306),注意,这是在统一南宋之后做的

- 明代 3 次,分别是永乐,正统,以及万历(1619)

- 清代 3 次,分别是顺治(1154),雍正,乾隆,注意,顺治此时刚好是他亲政后第 4 年,顺治是推行官学,废除私学的